【坪拾い】屋根伏せ:片流れ屋根の線がうまく描画されないときは

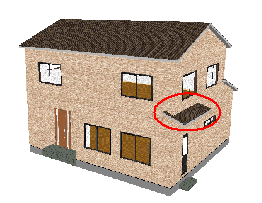

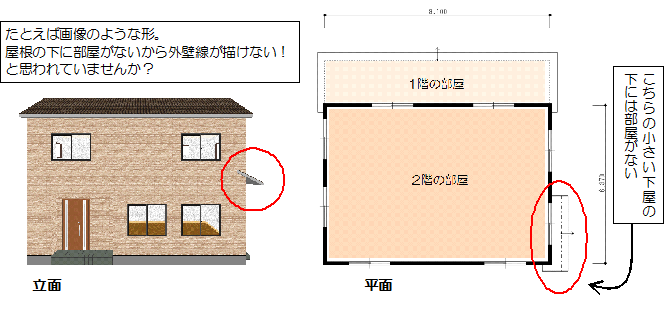

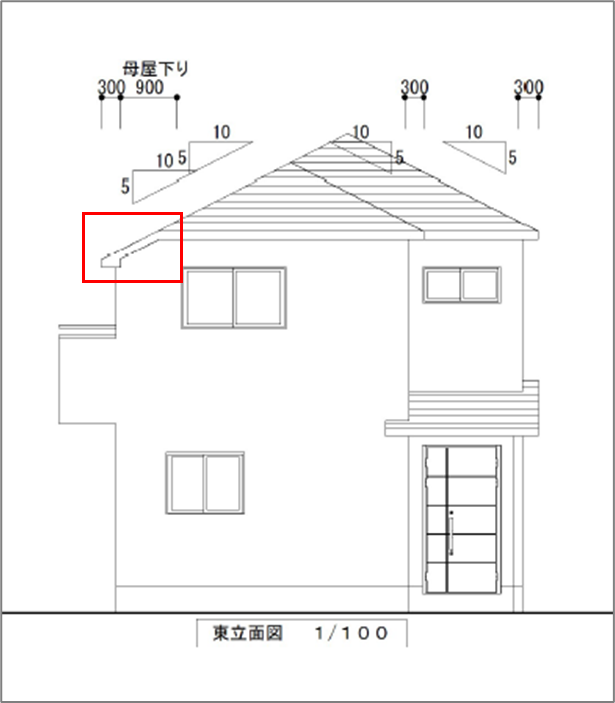

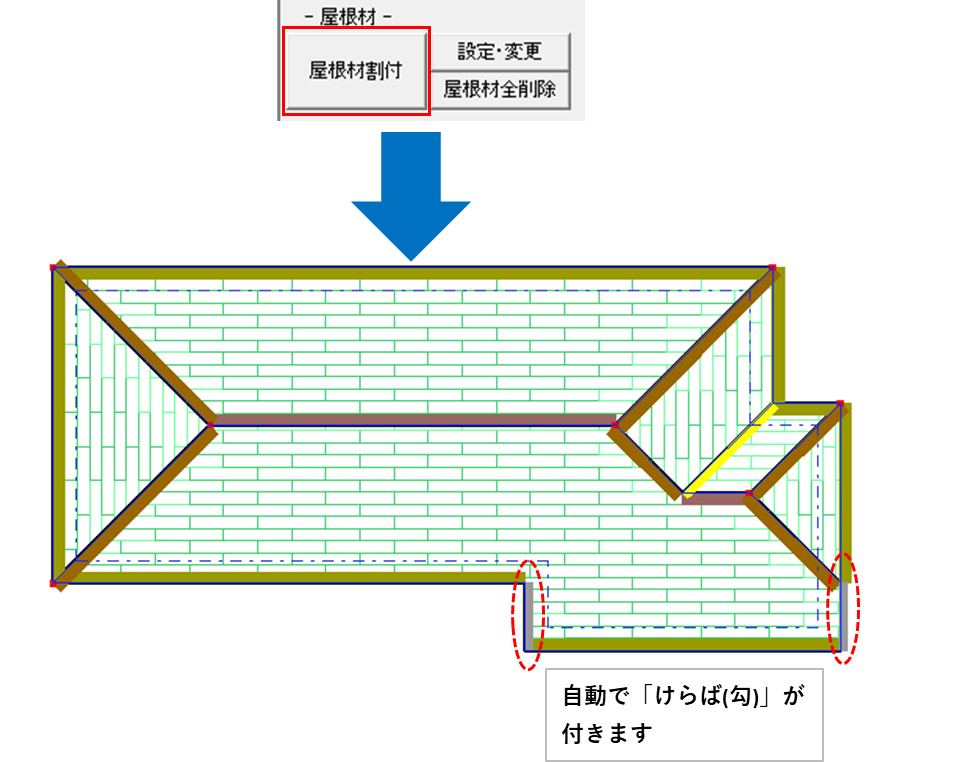

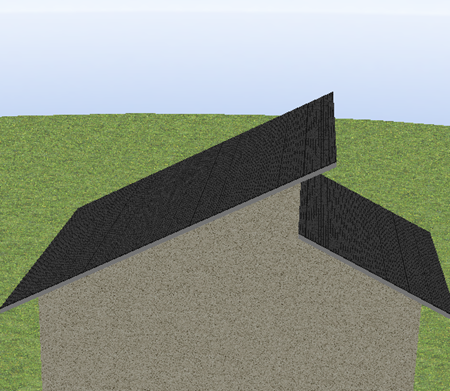

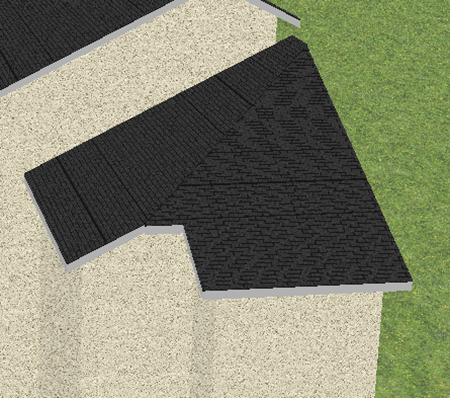

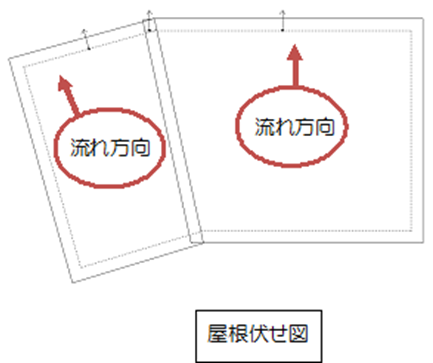

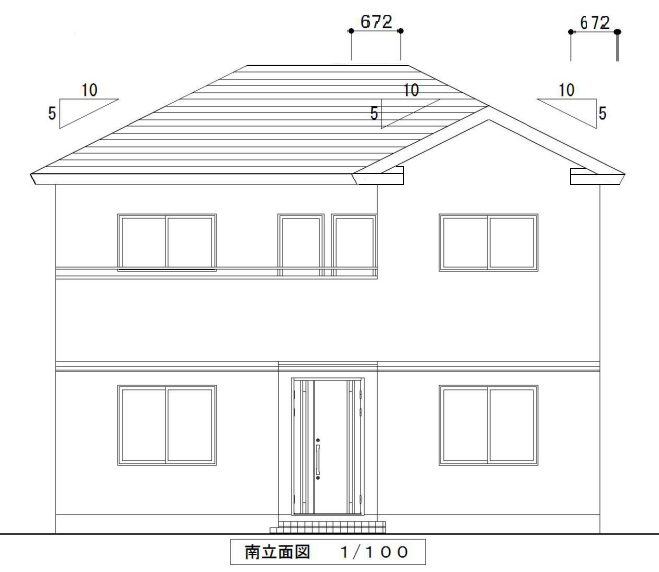

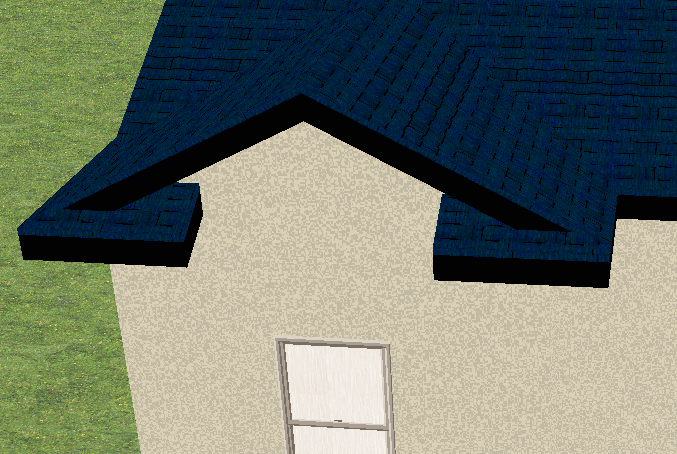

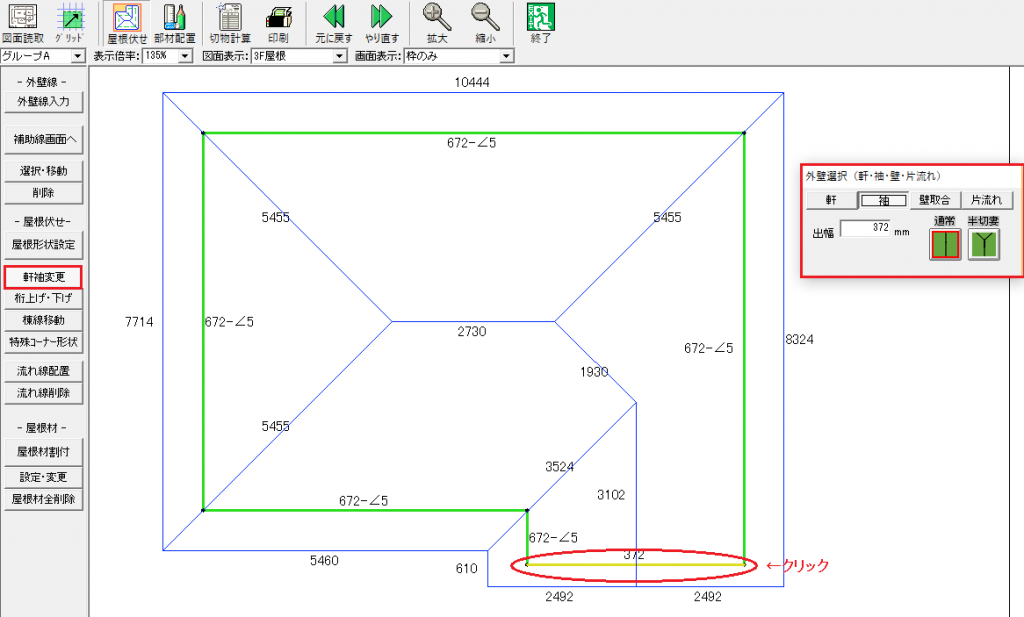

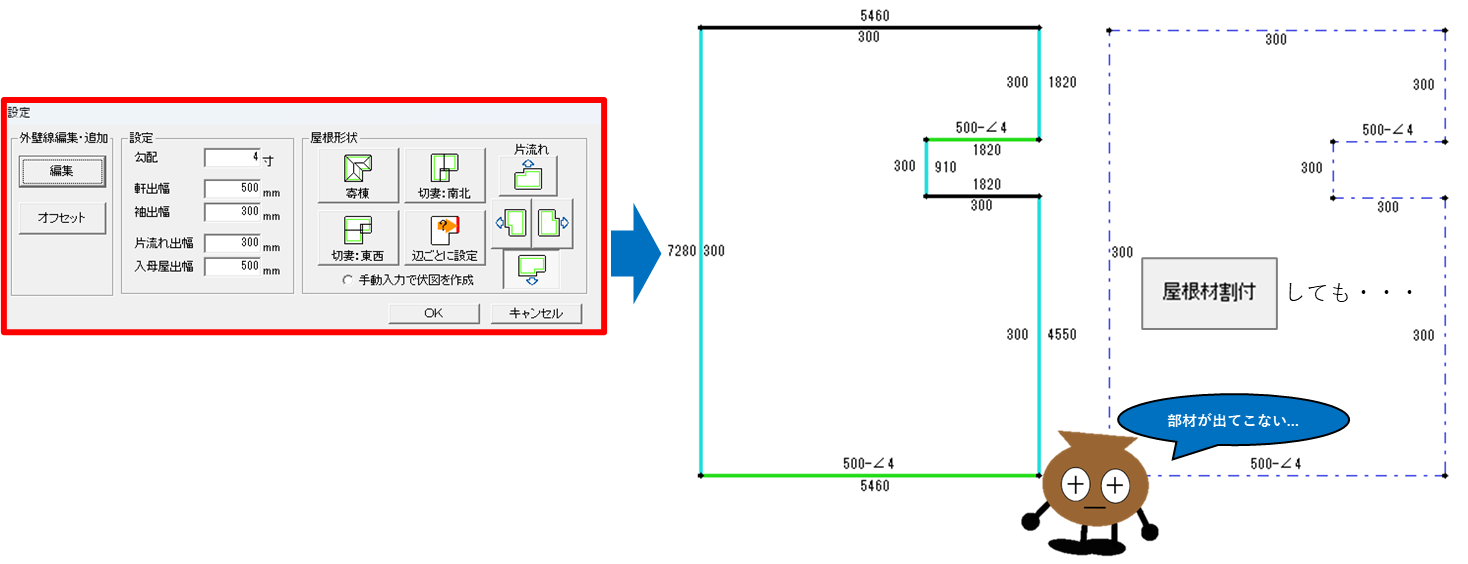

下の図のような南向きの片流れ屋根を作ったのですが、屋根の線が出てこないです。

屋根材割付をしても何も配置されません…

どうしたらいいでしょうか⁉

申し訳ございません…。凹凸のある屋根の場合、片流れでもうまく線が描画されない場合がございます。

このような場合の対処法をご案内しますね。

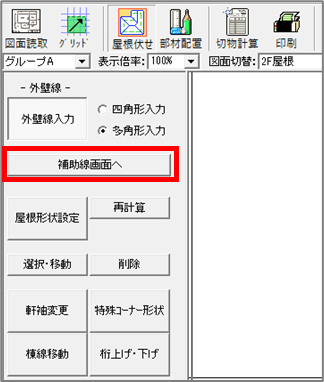

片流れ屋根の線が描画されないときの対処法

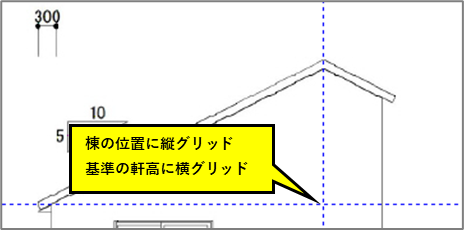

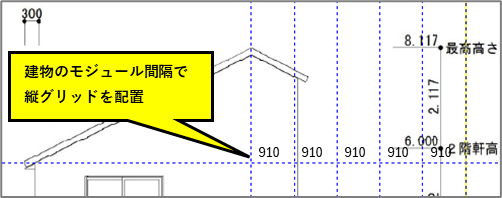

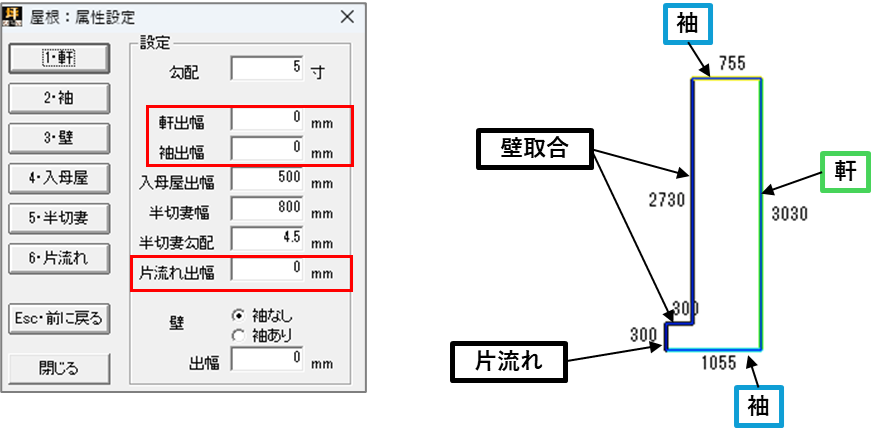

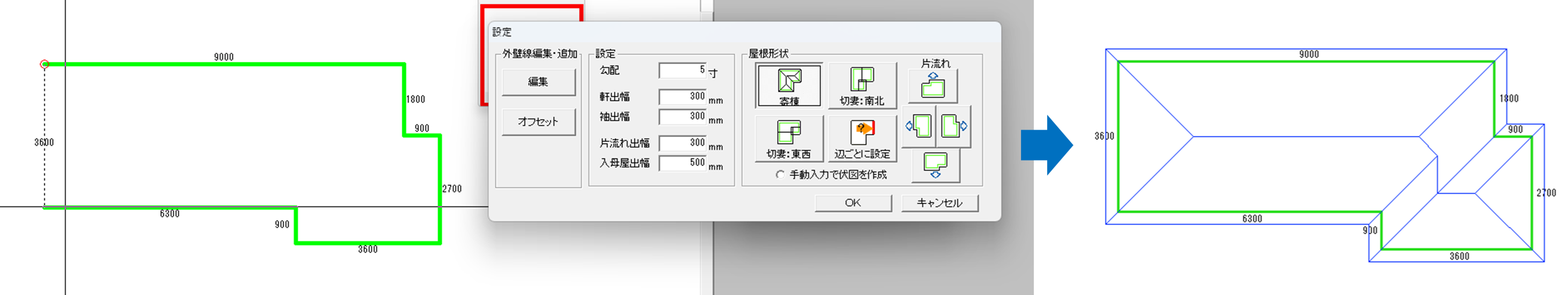

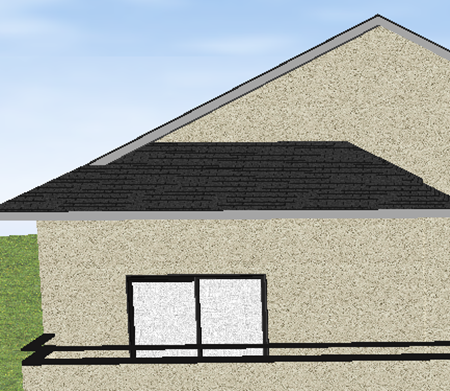

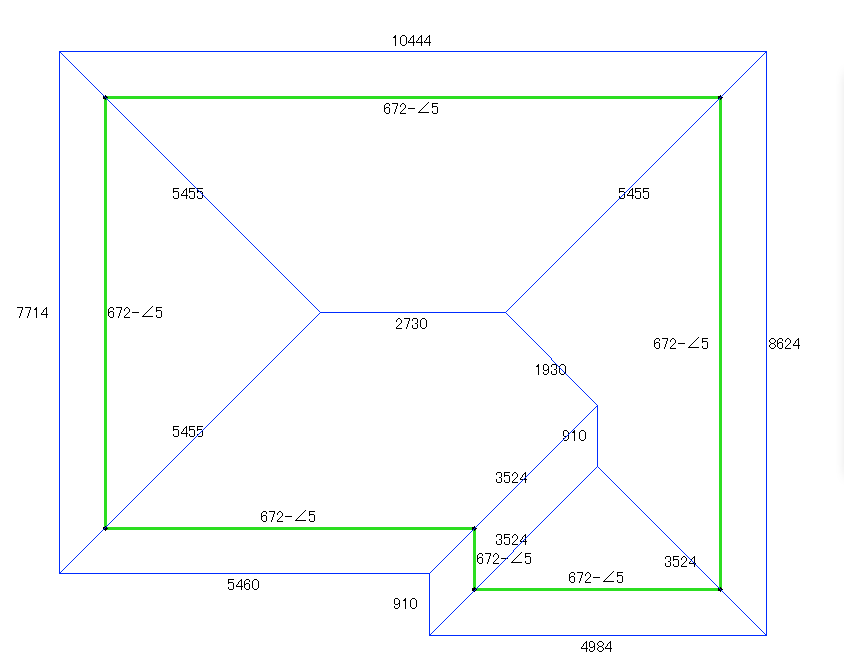

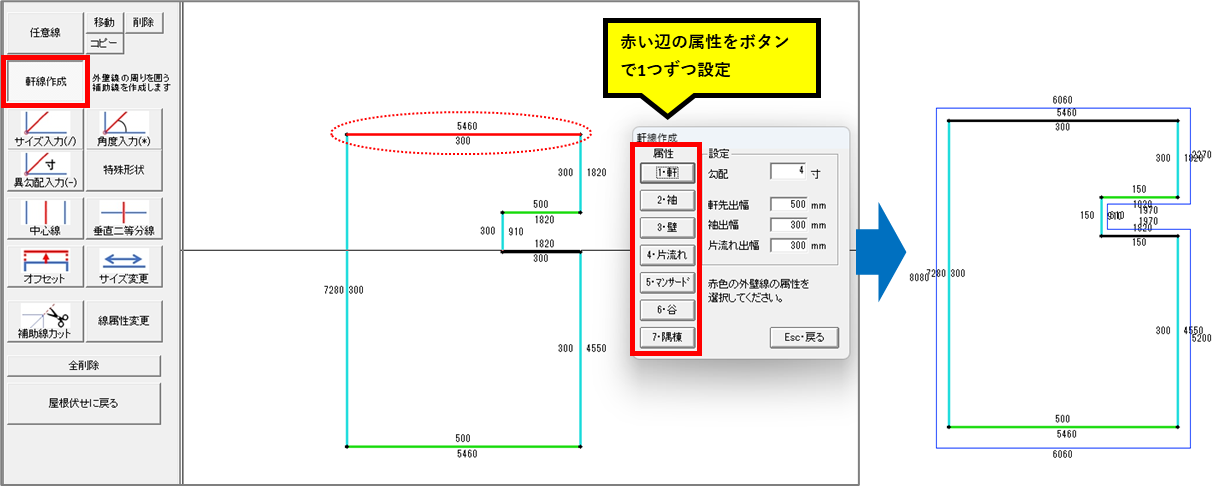

【補助線画面へ】を押して進みます。

【軒線作成】を選択します。

赤く表示された外壁線の属性を1つずつ選んで設定してください。

属性ボタンを押すときは、勾配・出幅を正しい数値に合わせながら設定します。

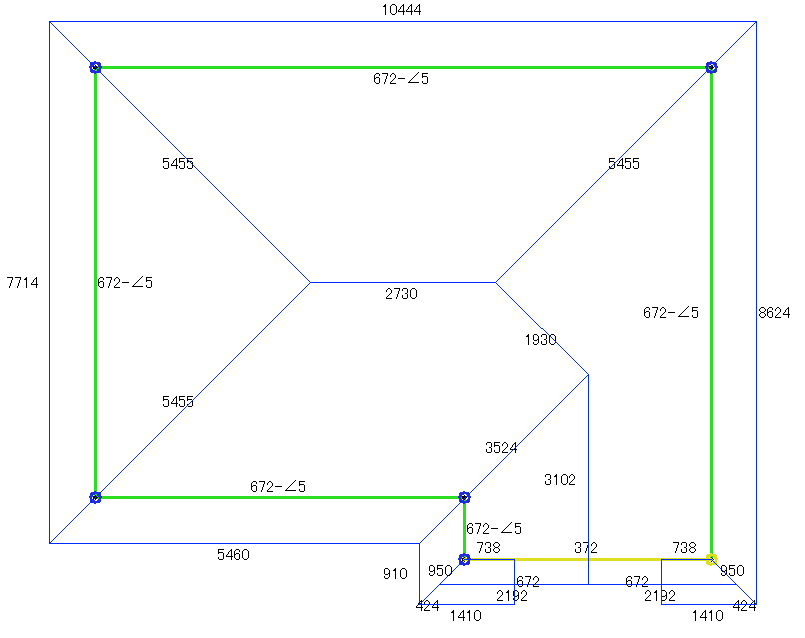

すべて選択し終えると、外壁線の周りに屋根の補助線が表示されます。

補助線を使った場合、屋根材の自動割付はできません。

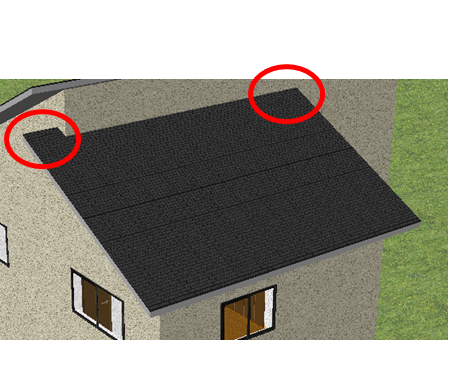

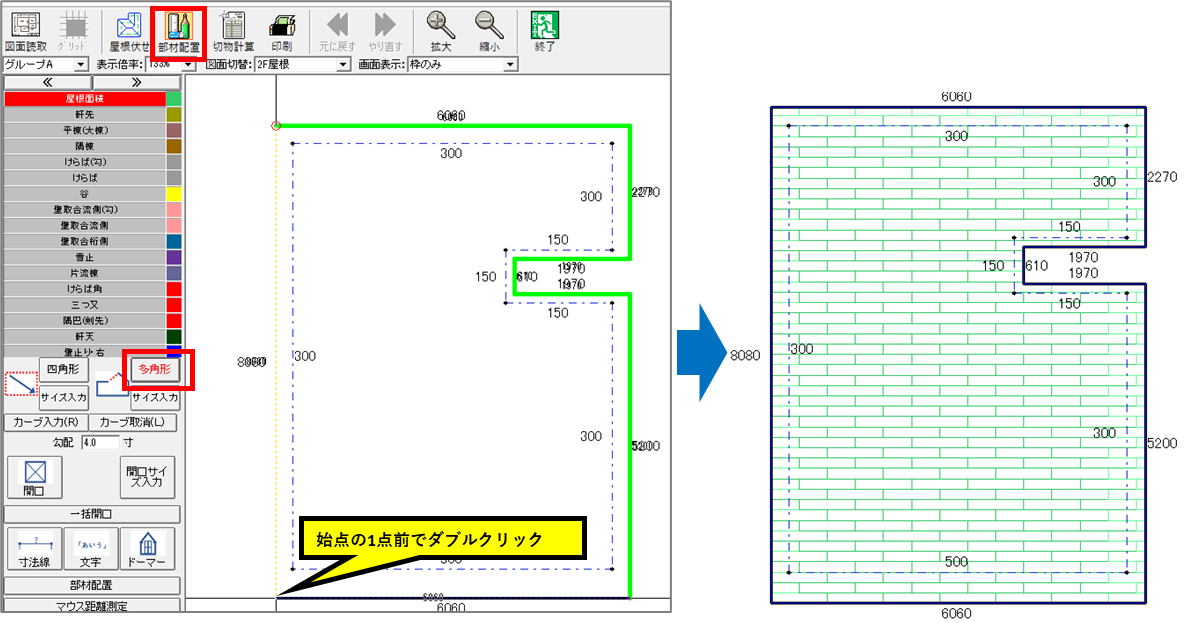

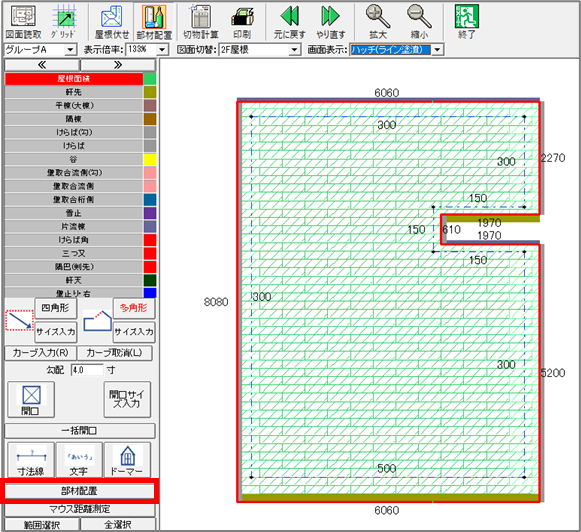

【部材配置】モードに切り替えます。

「屋根面積」を選択し、[多角形]モードで先ほど作った補助線の頂点をなぞっていきます。(※勾配注意!)

始点の1点前の点でダブルクリックすると、面積確定となります。

面積を配置し終えたら、最後に【部材配置】をクリックします。

【軒線作成】で設定した属性の役物が自動で配置されます。

補足

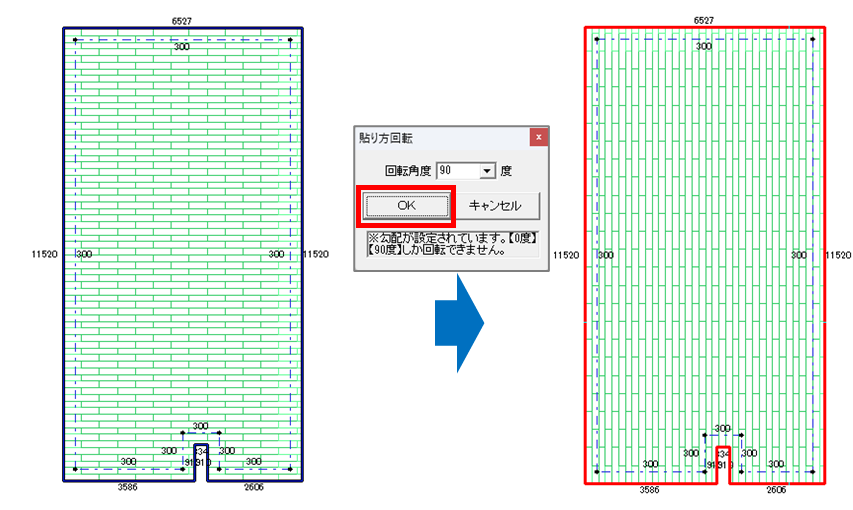

面積を手動入力すると面積の流れ方向が必ず上下方向になります。

左右の流れ方向に設定したい場合は、面積を右クリックして「張り方回転」をします。

90度で[OK]を押してください。(斜めの割付はできません)

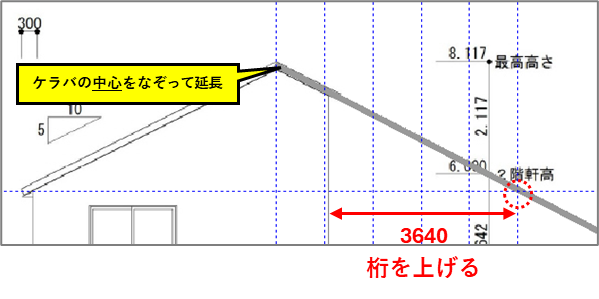

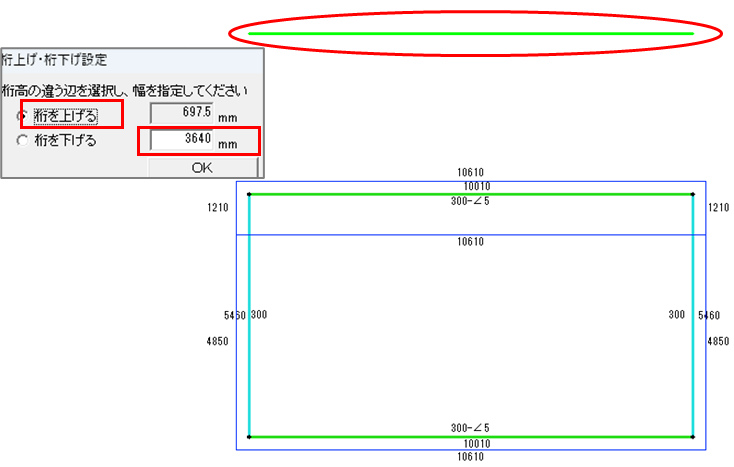

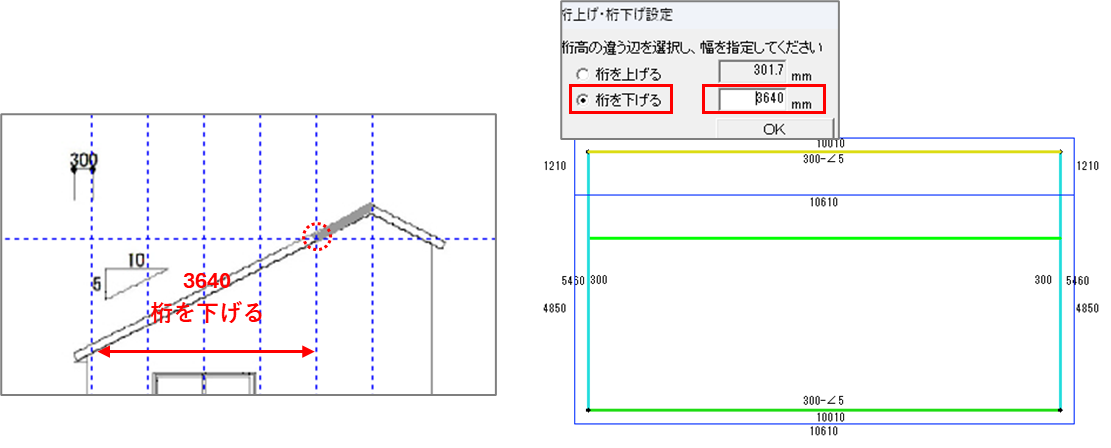

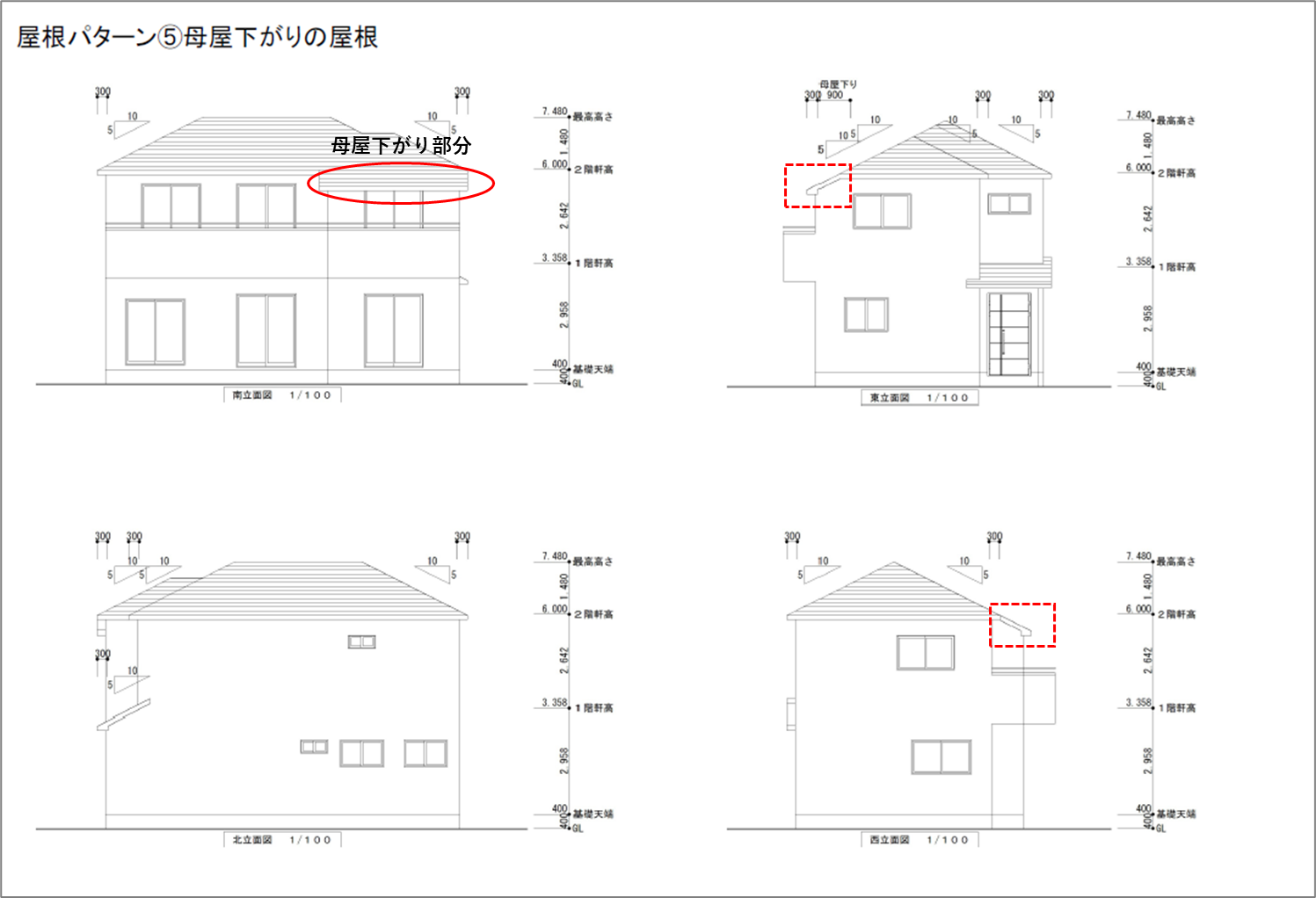

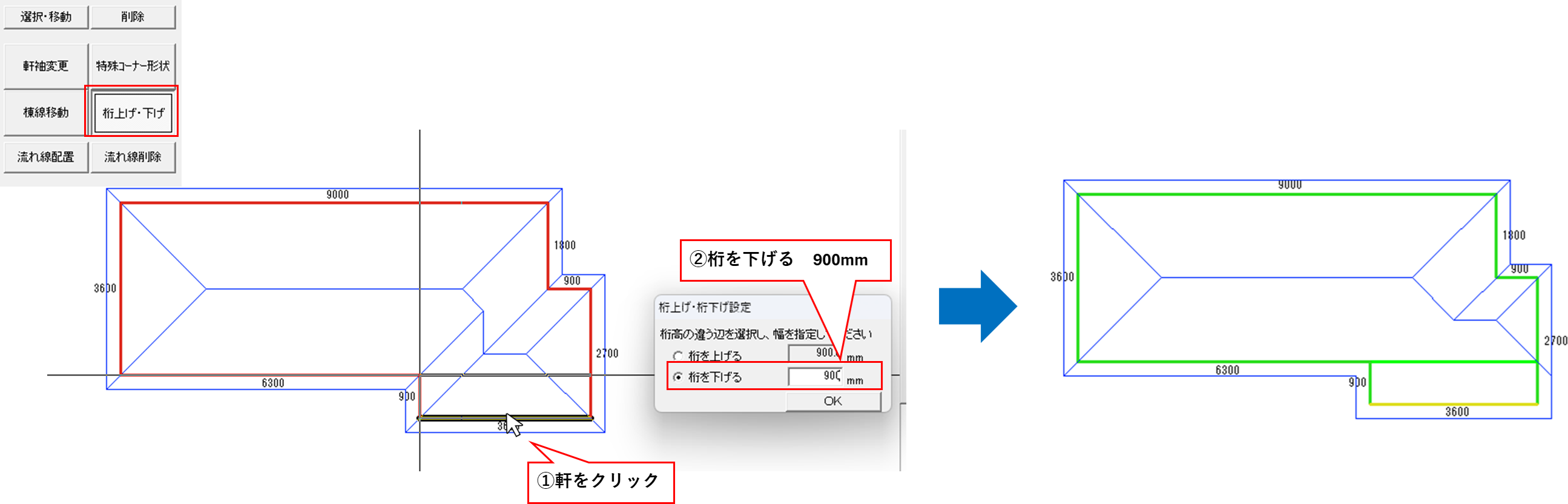

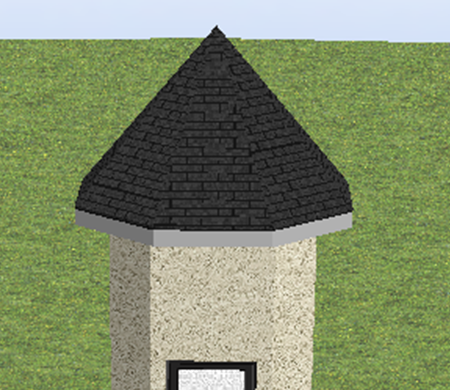

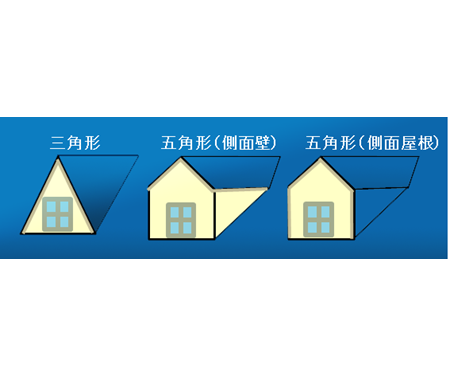

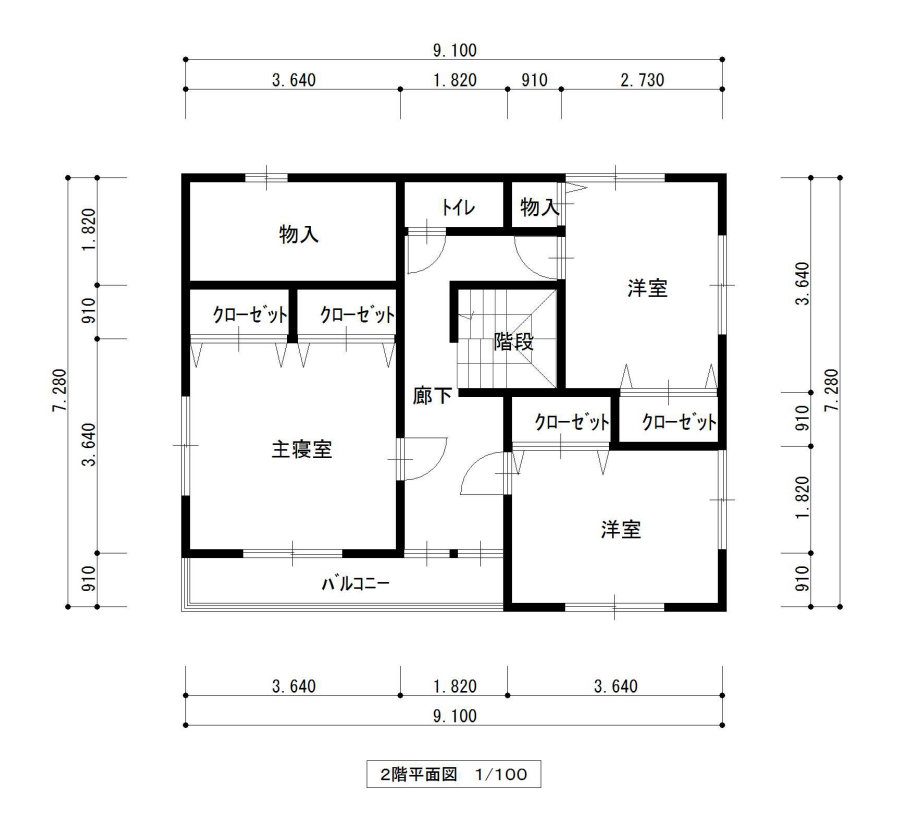

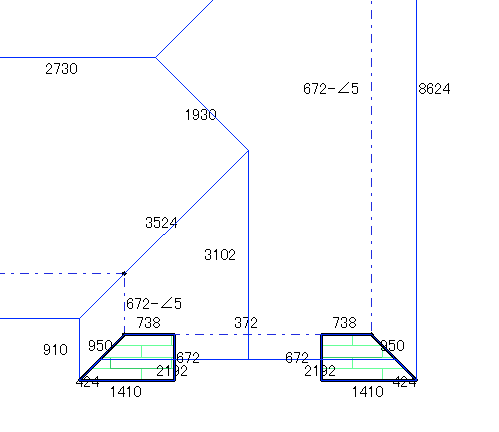

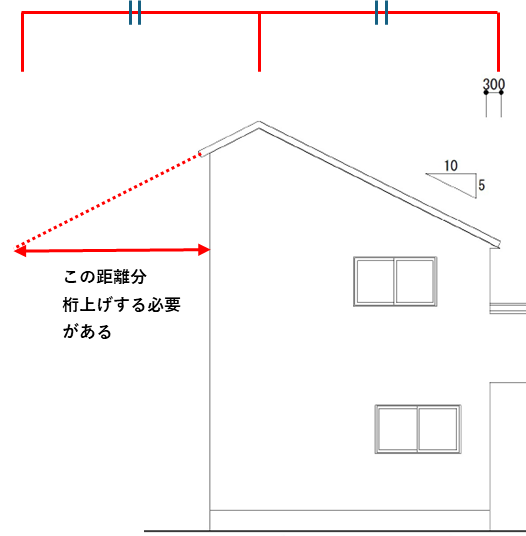

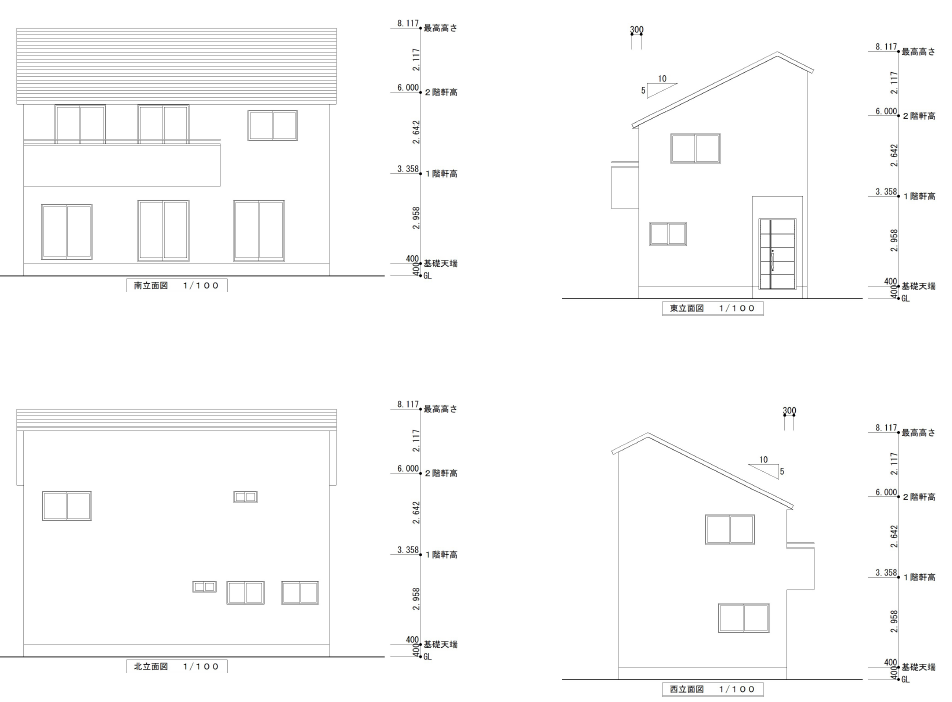

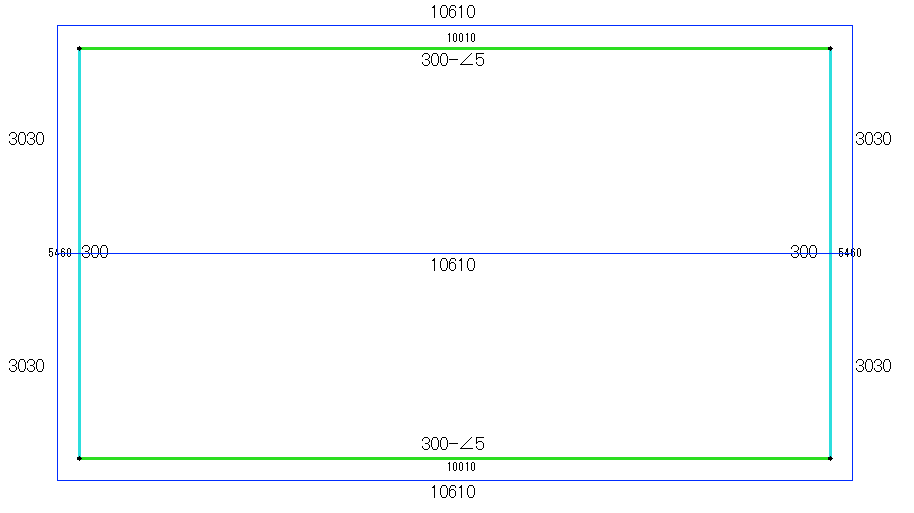

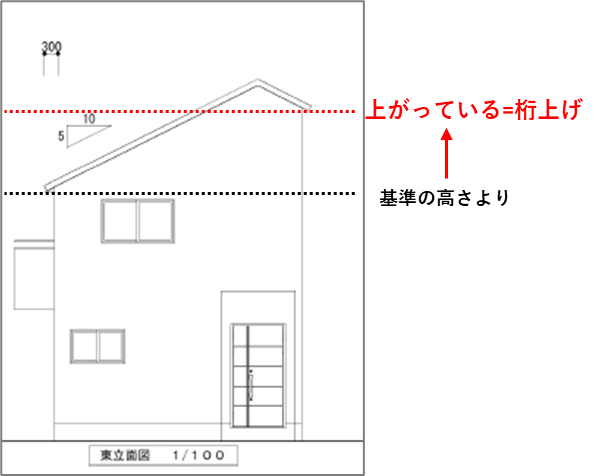

<軒の高さが違う屋根を書きたいですが、いくら桁上げ下げしたらいいか図面に記載がないので分かりません…

<軒の高さが違う屋根を書きたいですが、いくら桁上げ下げしたらいいか図面に記載がないので分かりません… <基本的に桁上げ・下げは軒と軒の中央に棟が配置されるように計算して桁を上げる(下げる)のが鉄則です。

<基本的に桁上げ・下げは軒と軒の中央に棟が配置されるように計算して桁を上げる(下げる)のが鉄則です。 <軒と軒の中央に棟が配置されるように、とはどういうことですか?

<軒と軒の中央に棟が配置されるように、とはどういうことですか?

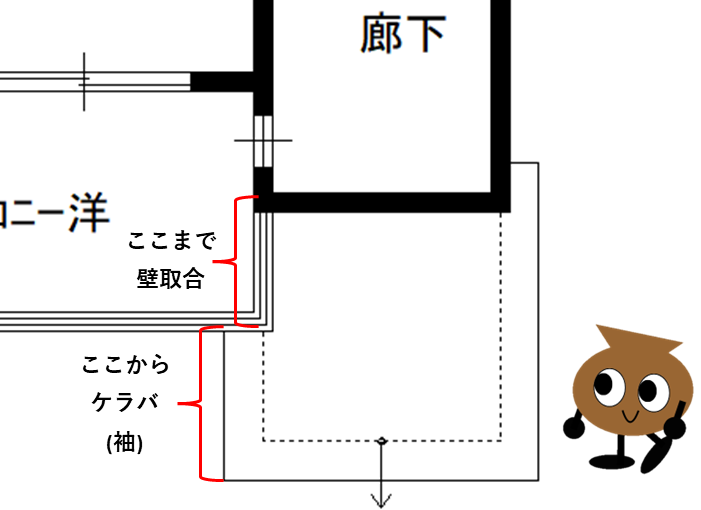

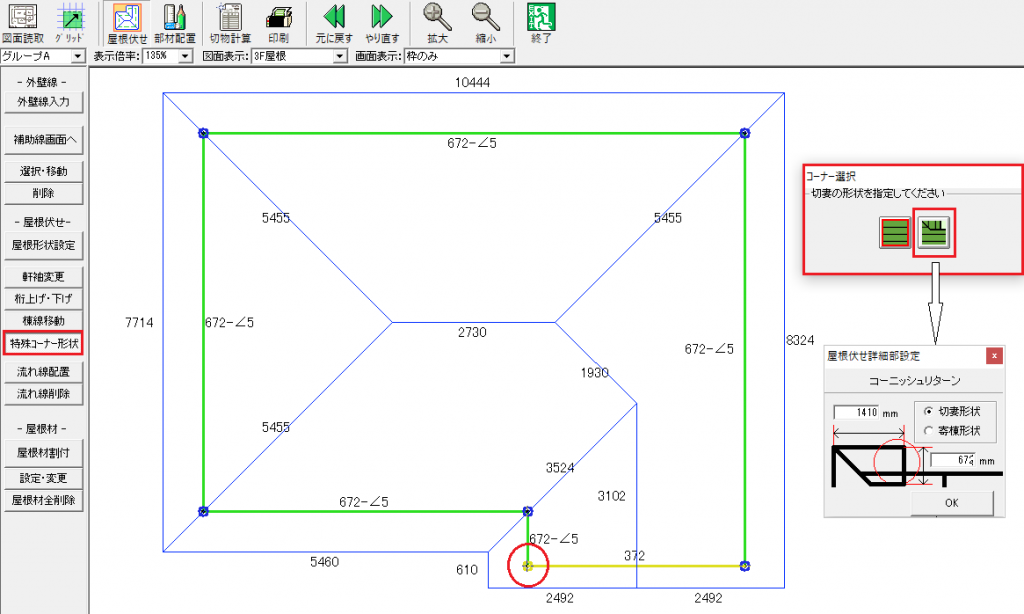

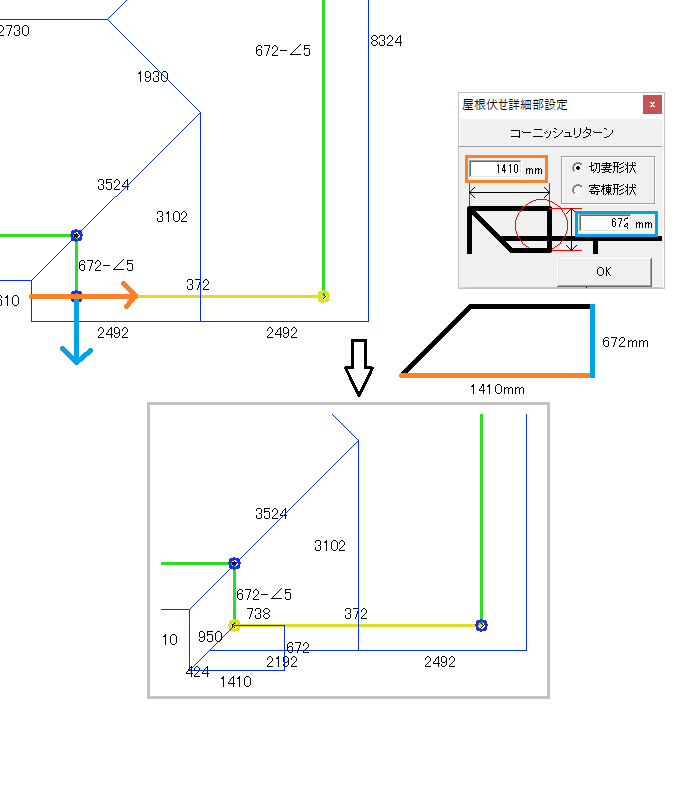

ここからが今回のポイントです!

ここからが今回のポイントです!