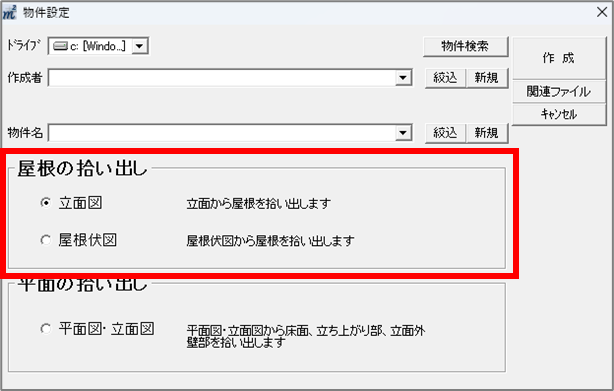

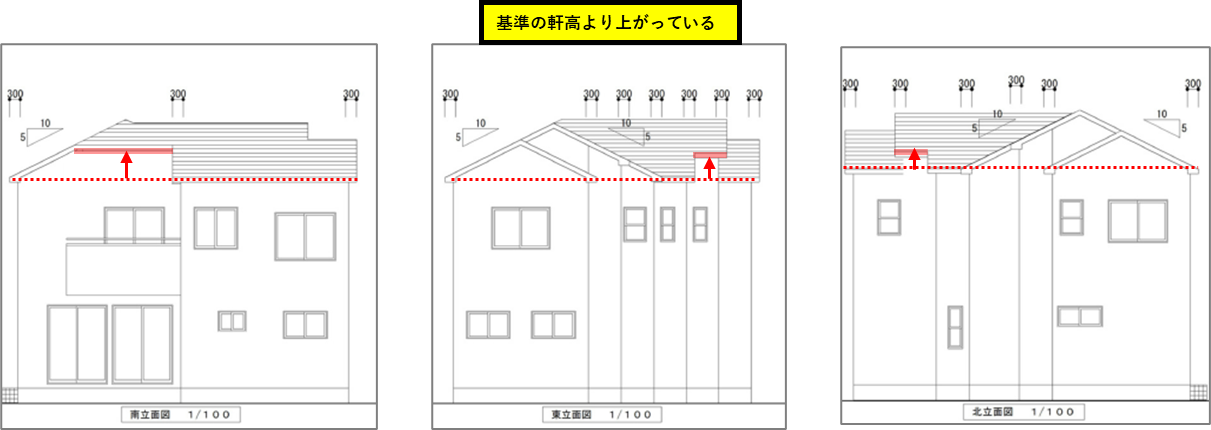

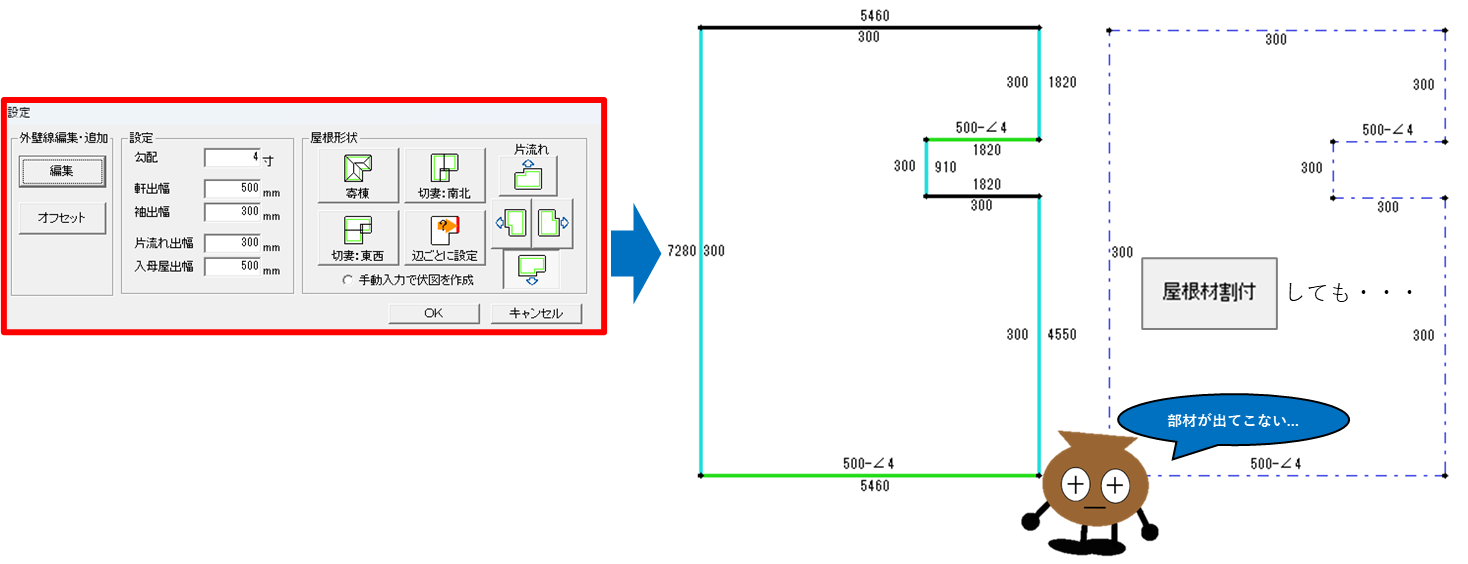

【平兵衛くん防水改修版】『屋根立面図』の拾い精度をあげる方法

◆こちらの記事を読む前に…

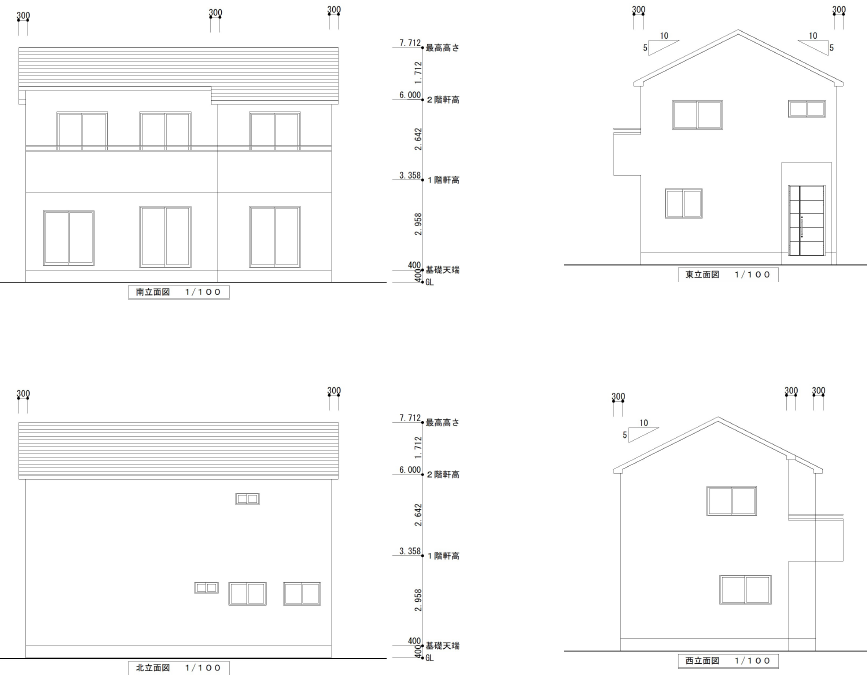

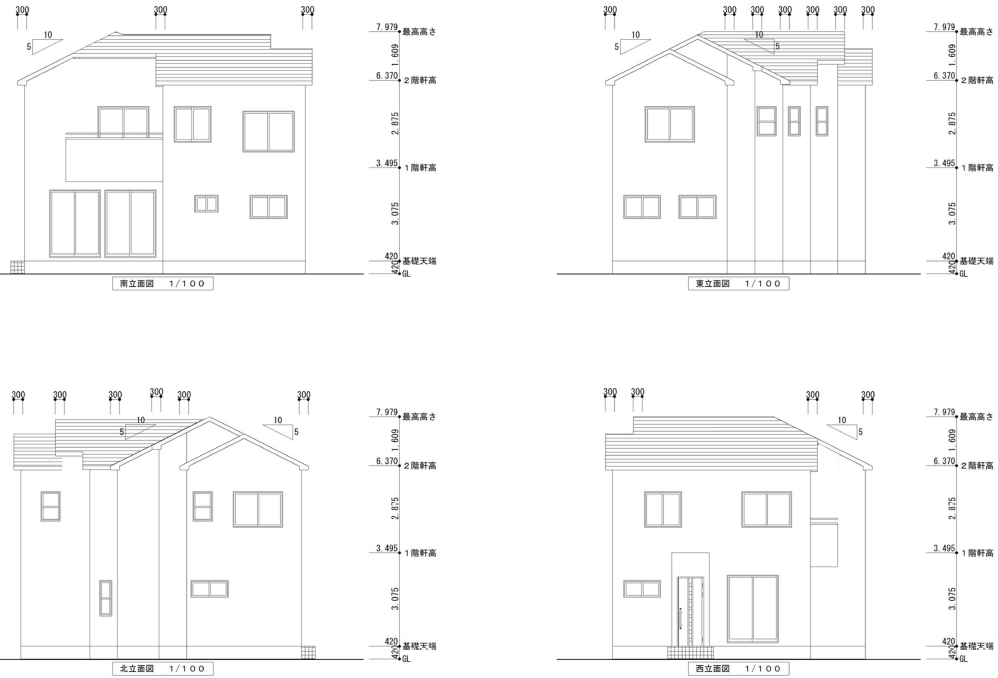

屋根のモードは屋根の勾配によって使い分けていただくことをお勧めしています。

平兵衛くんのソフトでは、手拾いと同様に、面積に対して勾配係数を後から掛けて屋根面積を算出しています。

どちらのモードも同じ操作で屋根面積や役物が拾えますが、同じサイズの面積を入力したとしても積算結果の㎡は異なります。理由は後から掛けられる勾配係数が違うためです。

勾配係数は、

・立面図の場合 :勾配が緩いほど大きく、きつくなるにつれて小さくなる

・屋根伏図の場合:勾配が緩いほど小さく、きつくなるにつれて大きくなる

ようにシステムで設定されています。

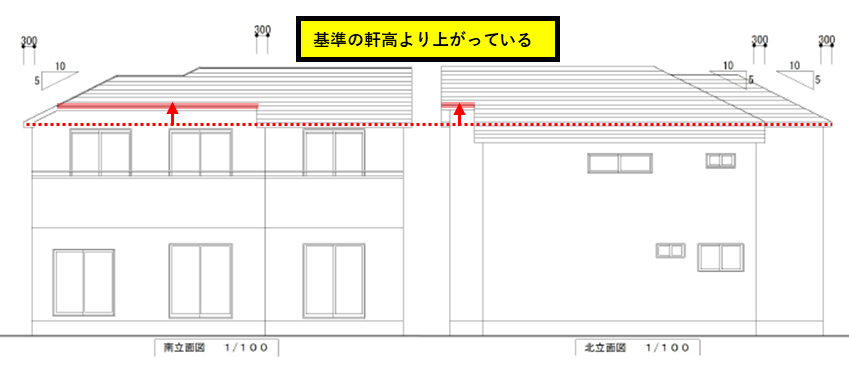

例えば立面図の場合、勾配が緩やかな屋根は、実際の屋根面積よりもが見えている部分がほぼありません。それに対して掛けられる勾配係数は、勾配が緩やかになるほど大きくなります。

そのため、面積を入力する際のクリック位置のズレに対し、大きな勾配係数が掛けらることで、その差が開いていってしまうのです。

参考記事:屋根立面図モードと屋根伏図モードの違い

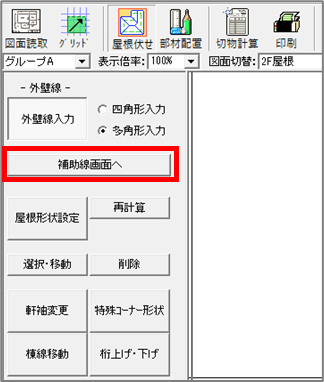

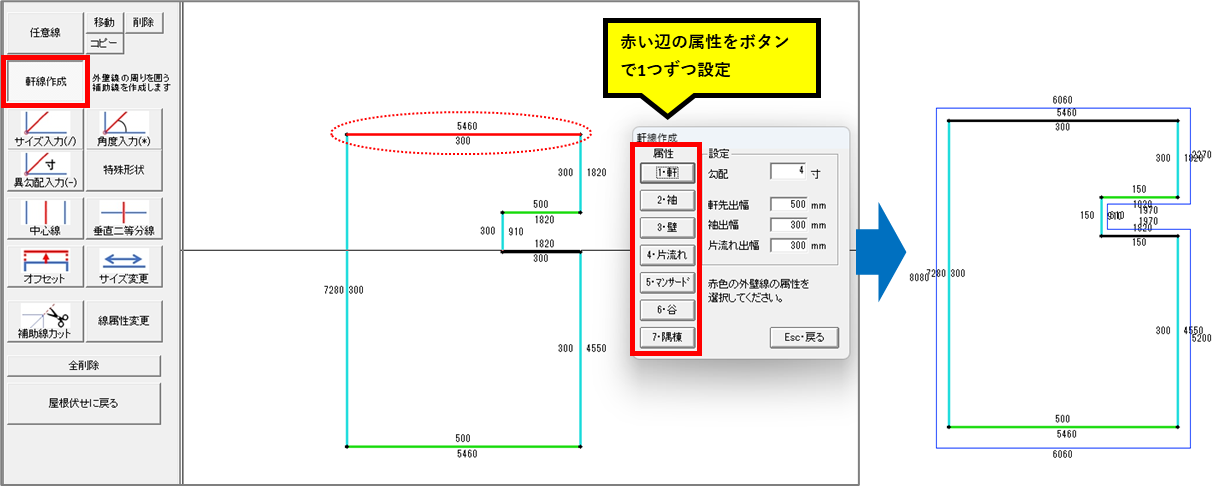

本記事では、上記の内容をご理解いただいたうえで、4寸以下の屋根を立面図モードで拾われるお客様に向け、拾いの精度を上げる方法をご紹介いたします。

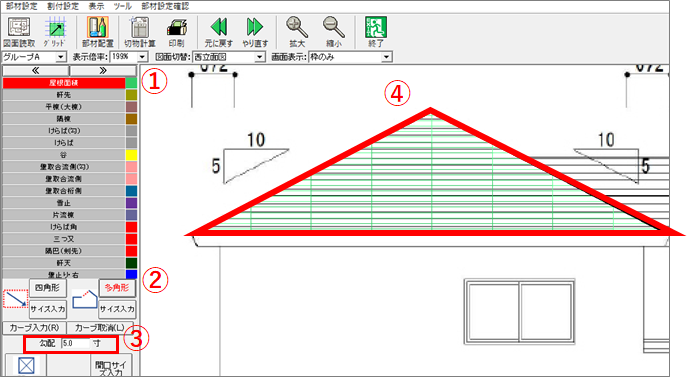

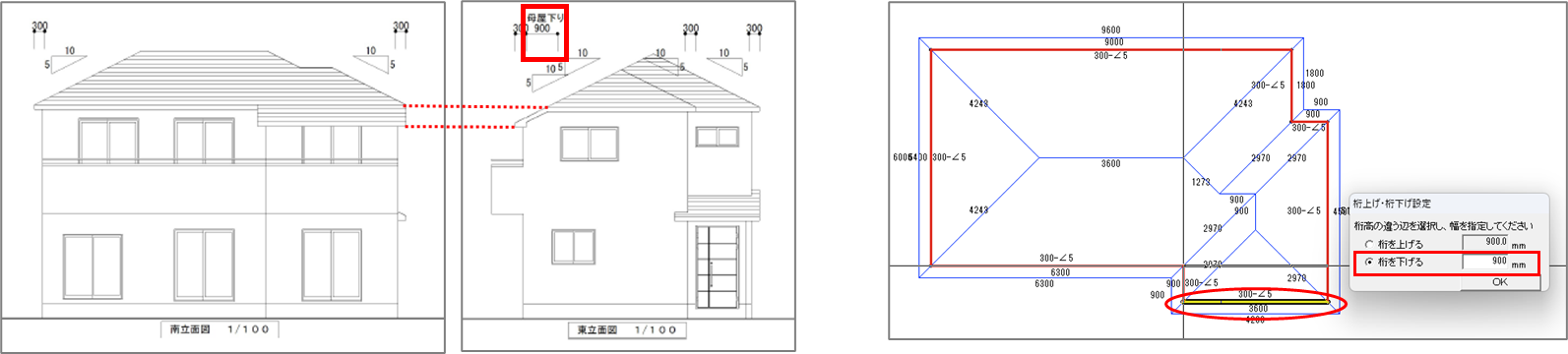

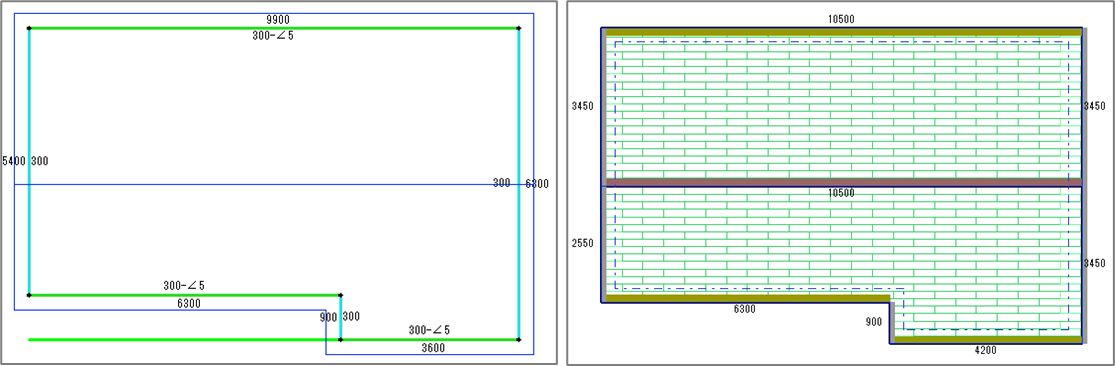

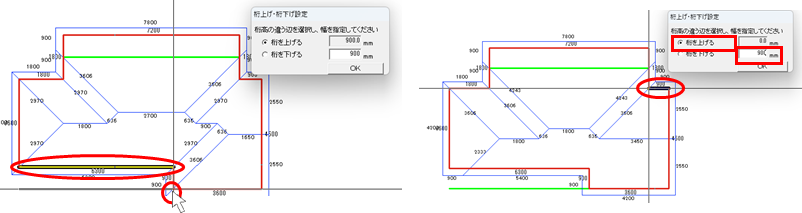

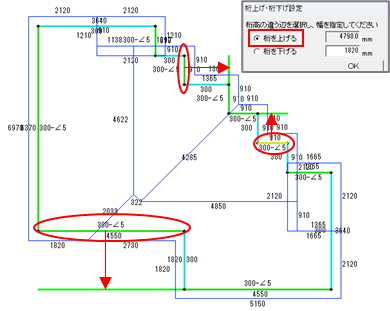

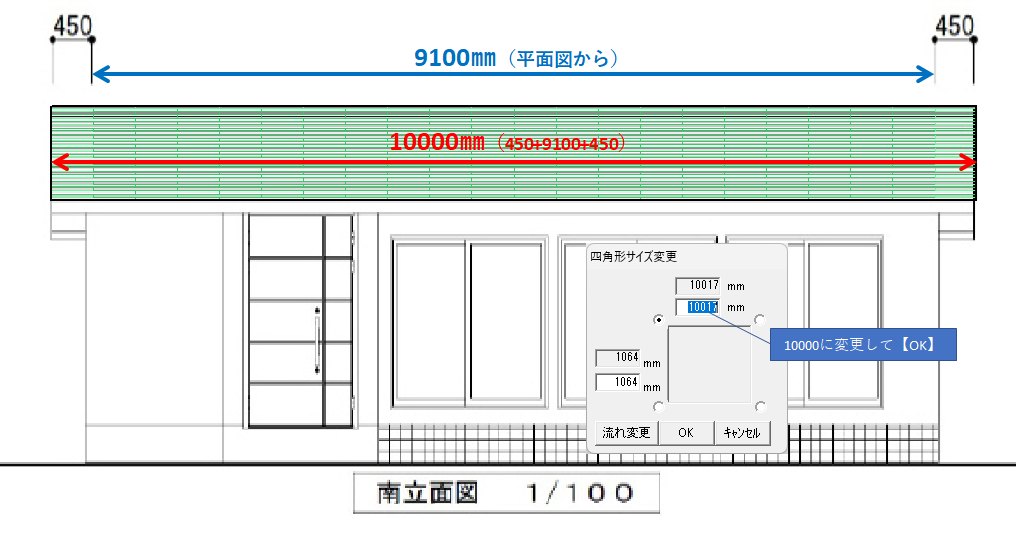

◆ポイント1 面積の横幅をサイズ指定する

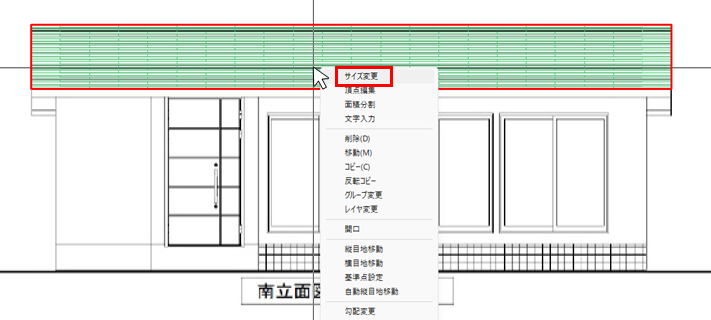

1.入力した屋根面積を右クリックし、【サイズ変更】を選択します。

2.サイズ変更画面が表示されます。クリックで入力された屋根面積のサイズそのまま(=勾配なし)が表示されています。

このとき軒などの長さが計算で求められる場合は、現在表示されている数値と見比べてみましょう。

スケール設定が間違っていなければ、そこまで大きな差はないはずです。サイズが分かる場合は数値自体を正しい数値に打ち換えて【OK】を押します。

もし大幅にサイズが異なる場合は、スケール設定を見直してみましょう。

参考:スケール設定をやり直す

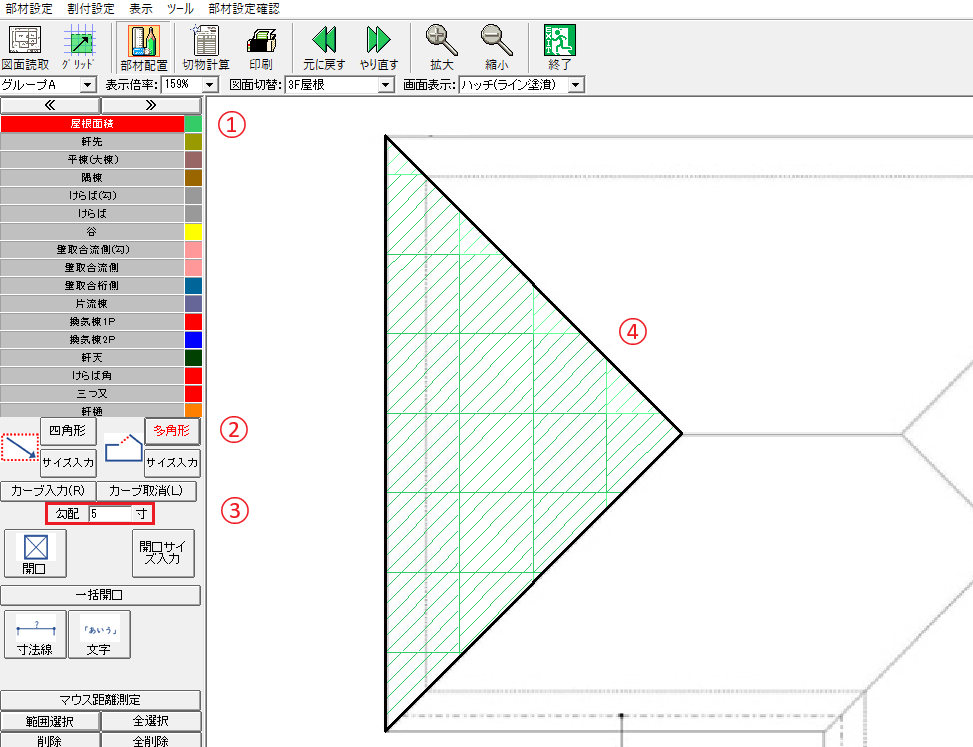

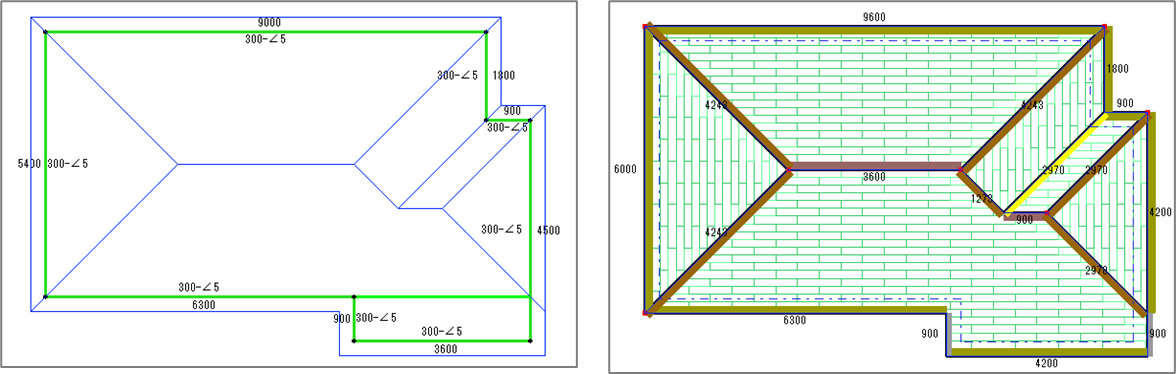

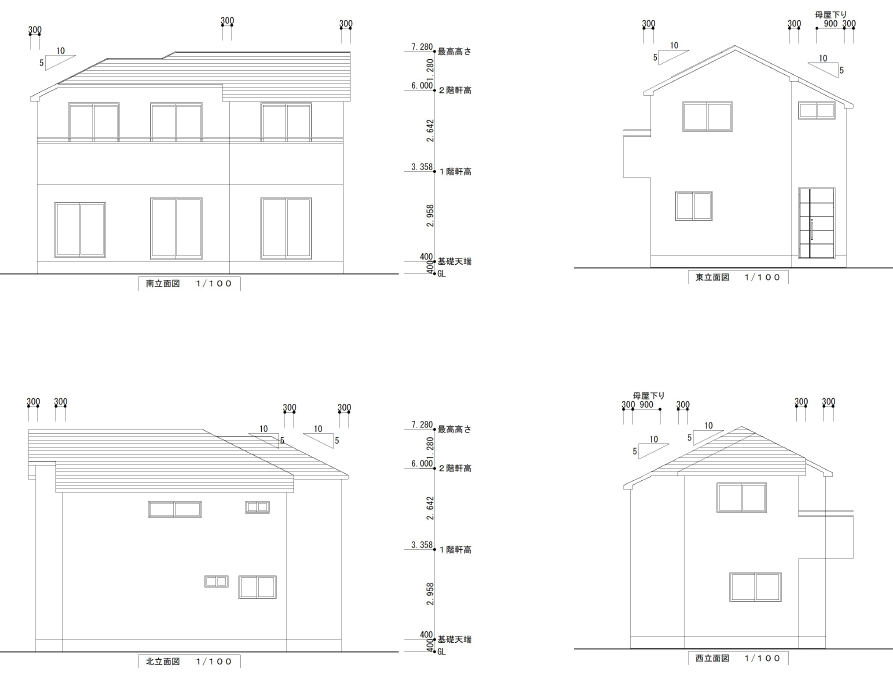

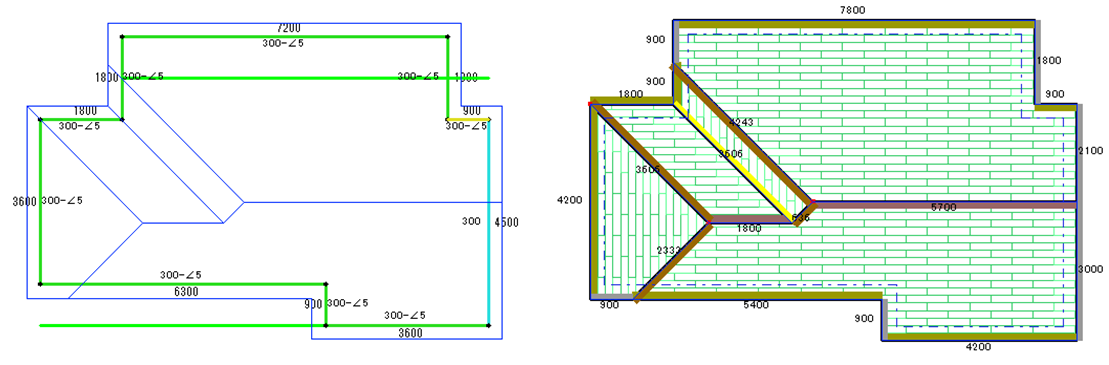

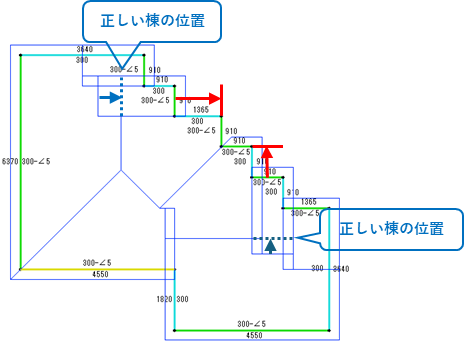

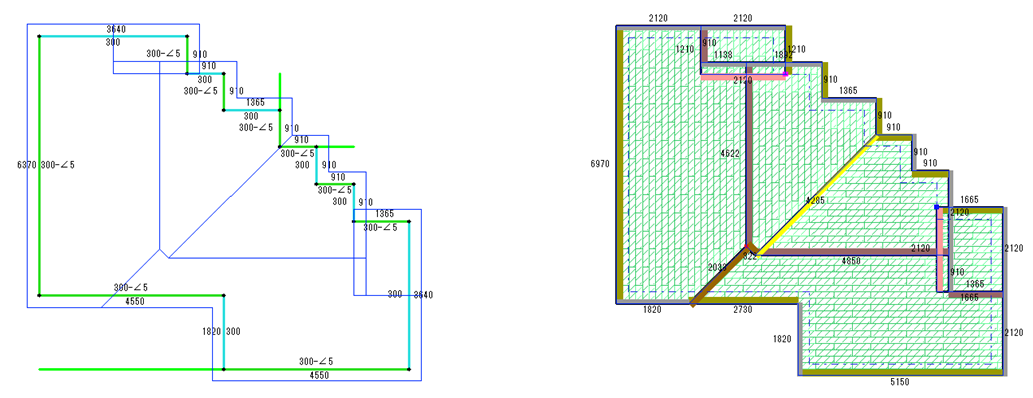

◆ポイント2 屋根の『流れ長さ』を設定する ※立面モード専用機能

流れ長さを測定する

ポイント1では、面積の横幅をサイズ指定しました。次は縦幅をサイズ指定したいところですよね。

しかしサイズ変更画面で出ている縦幅の数値は、図面をよく見てもサイズが分からないことが多く、本来の面積のサイズには関係ない数値のため、一旦無視します。

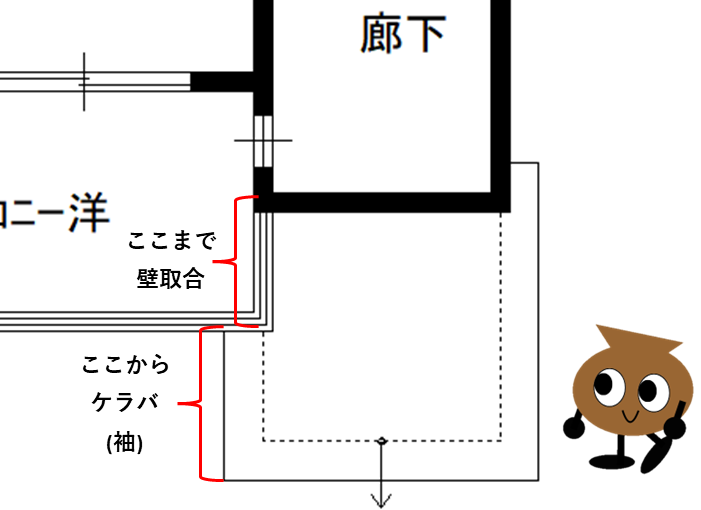

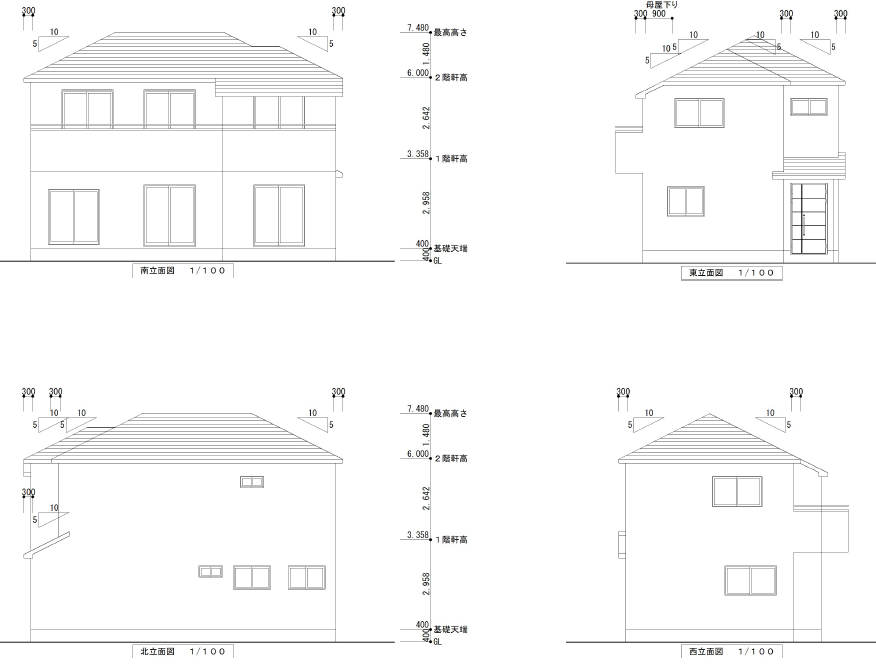

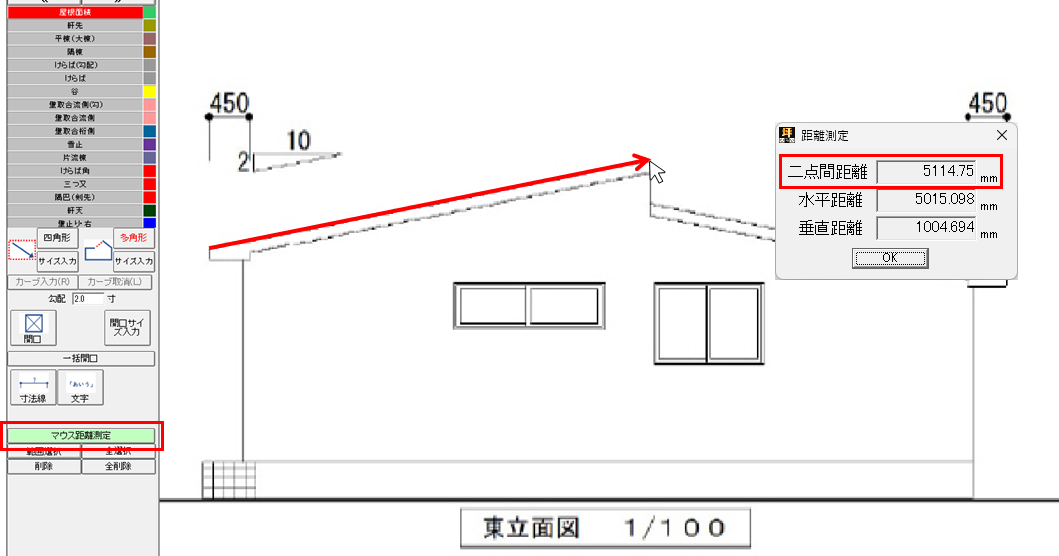

ここで注目するのは『流れ長さ』です。『流れ長さ』は、けらばの長さです。流れ長さも図面に載っていないことの方が多いですが、坪拾いの【マウス距離測定】を利用することで測ることが可能です。面積を入力した側面の図面から測ってみましょう。

下図のような南立面図の面積の流れ長さは、西立面図や東立面図から測ることが出来ます。

※マウス距離測定は、クリックした2点間の距離を測るため、多少の誤差は生じます。不安な場合は数回測って平均値を取ってみて下さい。

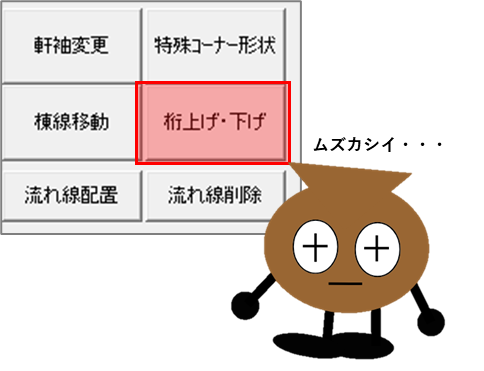

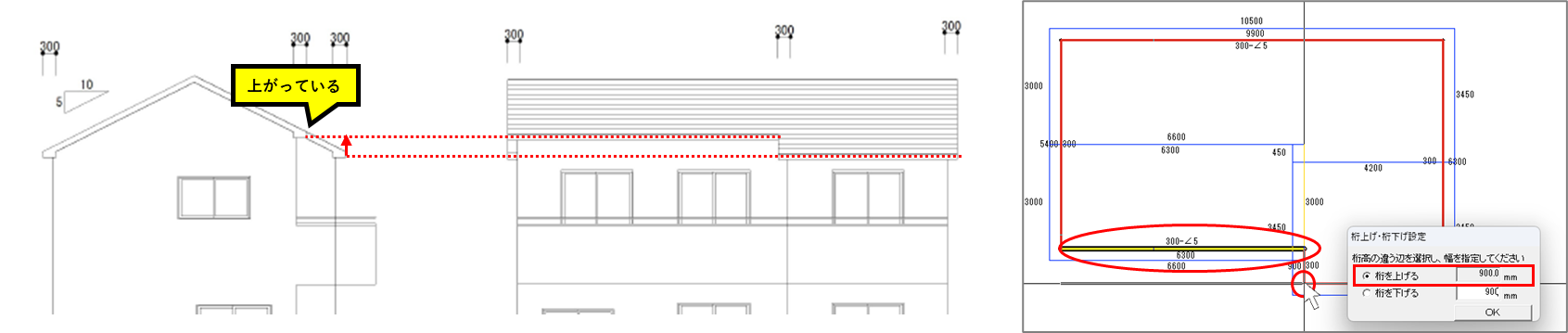

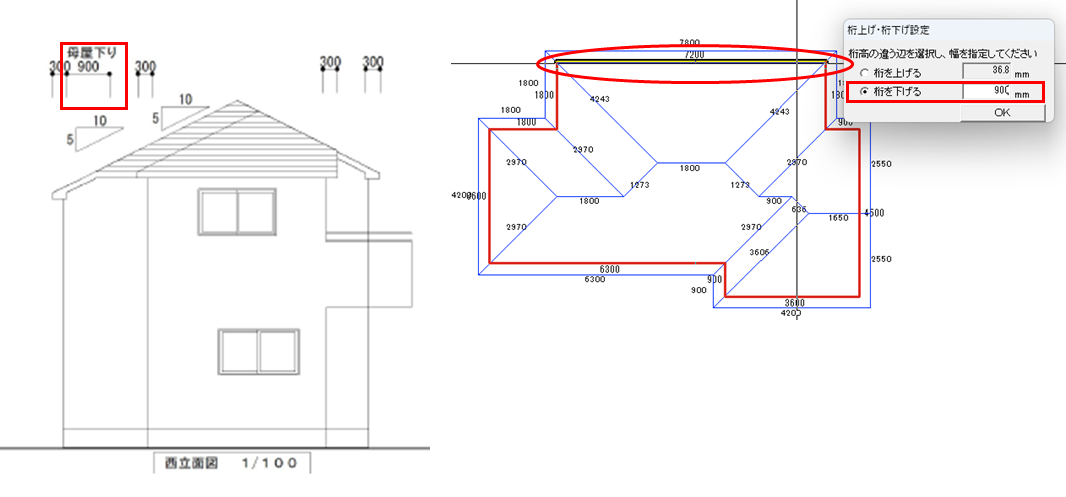

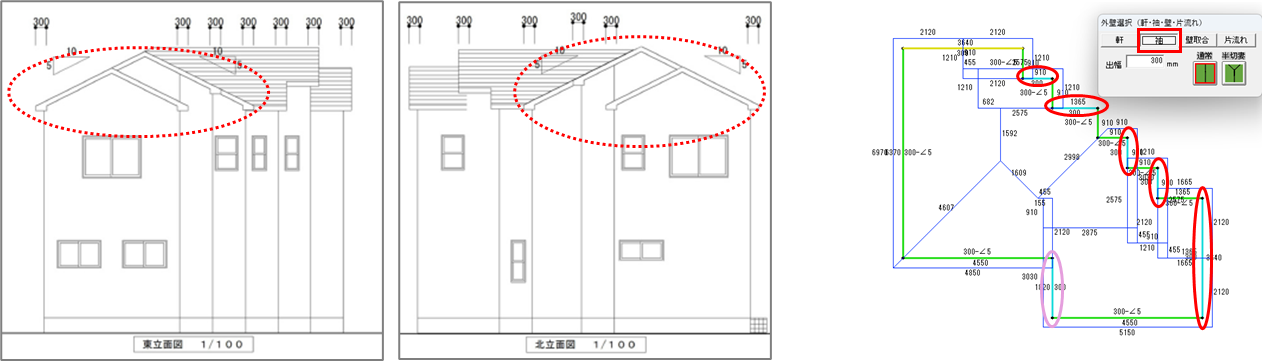

流れ長さの設定方法

先ほど【マウス距離測定】で測った『流れ長さ』を設定します。

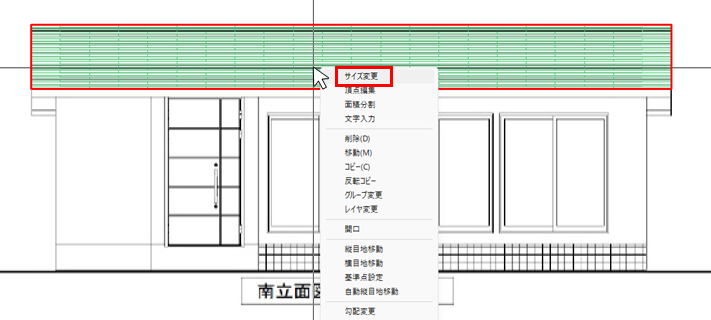

1.入力した屋根面積を右クリックし、【サイズ変更】を選択します。

2.サイズ変更画面が表示されます。サイズ変更画面の左下にある【流れ変更】を選択します。

3.流れ長さの数値を変更し、【OK】を押します。

4.縦のサイズが流れ長さに沿って変更されます。

面積の見た目が変わるかもしれませんが、問題ございません。

流れ長さを入力することで勾配が緩い場合でも誤差をなくし、精度アップにつながります!