【平兵衛くん10】天井の振れ止め・ブレース補強は拾えますか?

天井の懐が1.5メートル以上の場合、振れ止め(ブレース)という補強の部材が必要になります。平兵衛くんで拾えますか?

はい。平兵衛くん10のVer10.08.001より、天井の補強材(水平補強・斜め補強)の本数が拾えるようになっています!設定方法と集計の見方をご案内しますね。

※Ver10.08.001より古いバージョンをお使いの場合はこちらの記事を参照してください。

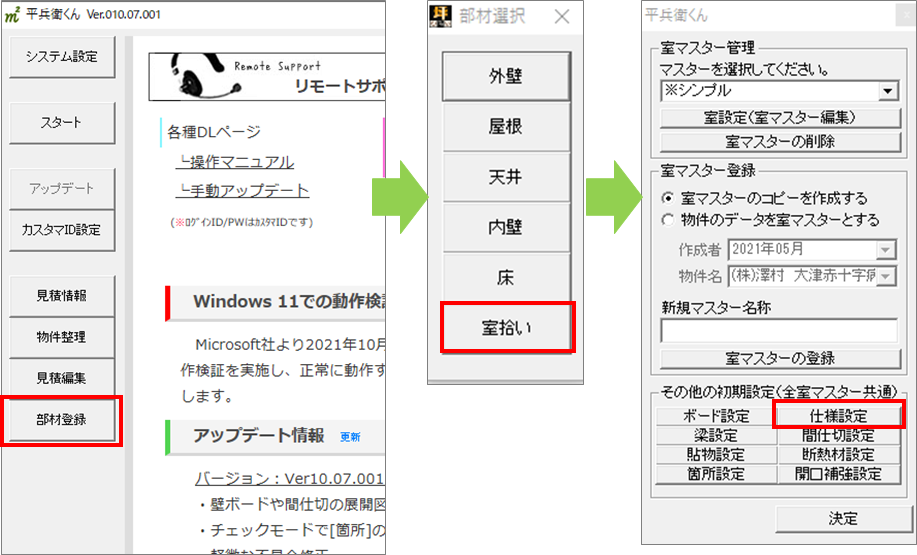

天井補強を拾うために必要な設定

天井補強が必要になる条件として、天井の懐が1.5m以上であることが一般的です。

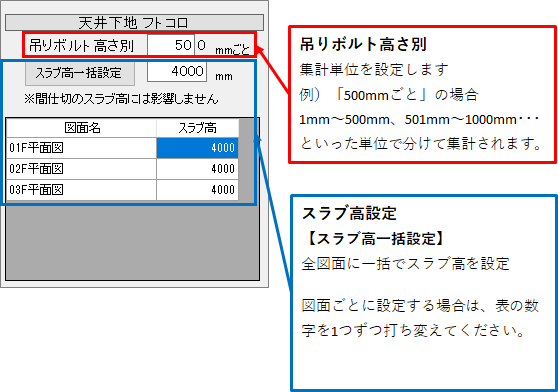

そのため、まずは天井フトコロ高の設定が必要になります。

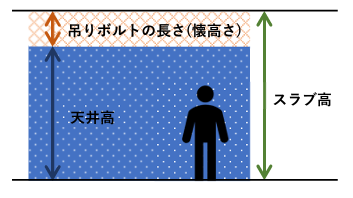

天井フトコロ(懐)高とは?

上階の床スラブ下端と天井との間の空間の高さのことです。

平兵衛くんでは、懐高さは「スラブ高-各部屋の天井高」で求められます。

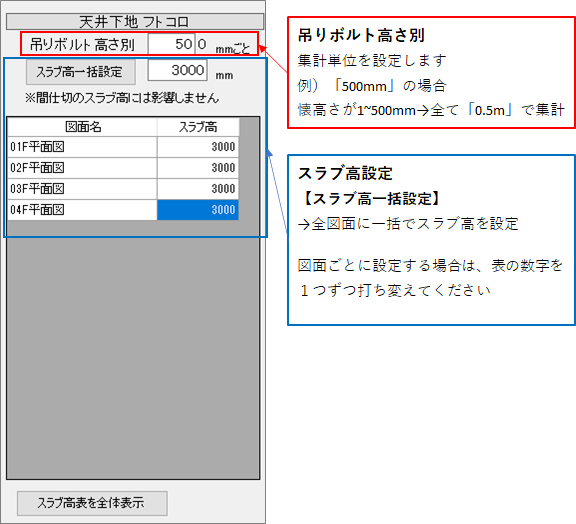

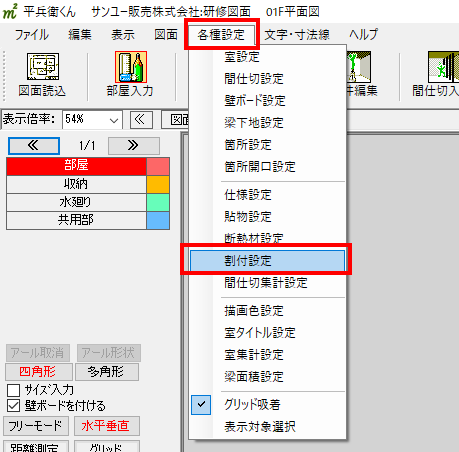

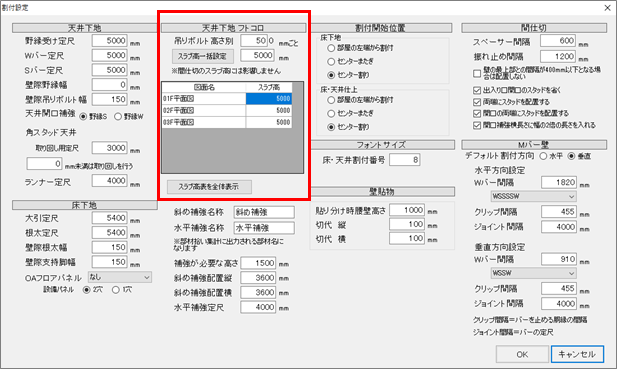

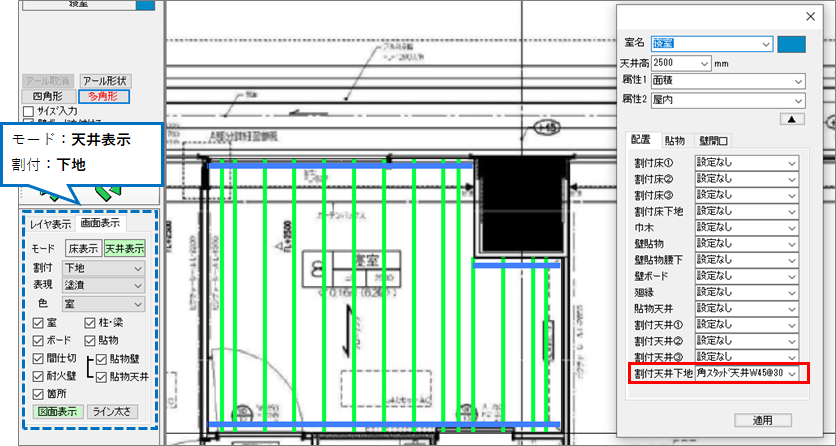

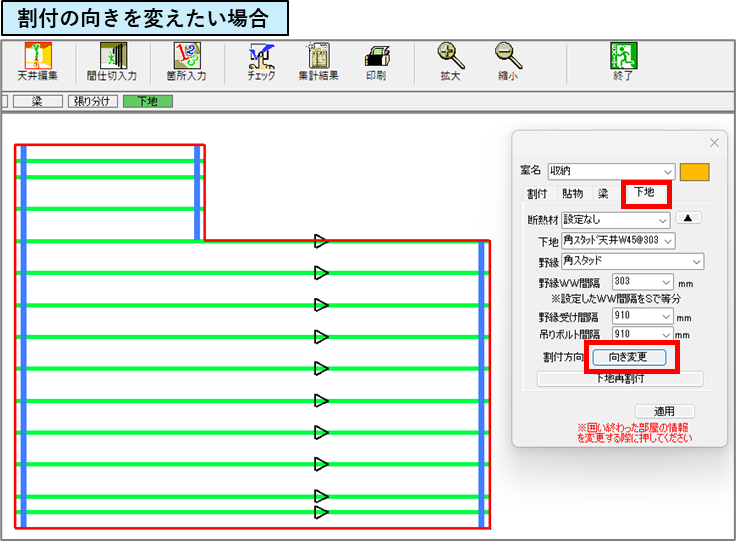

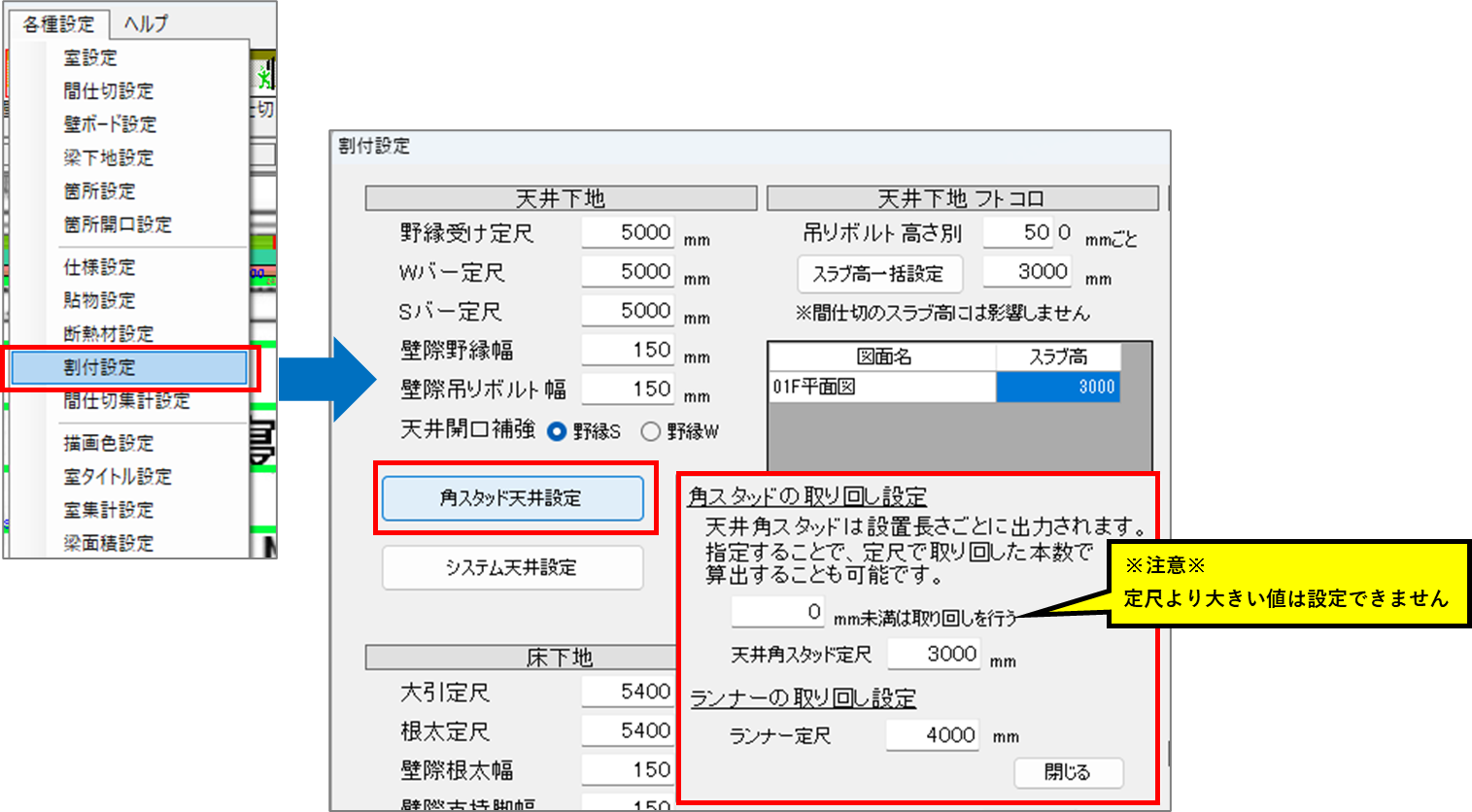

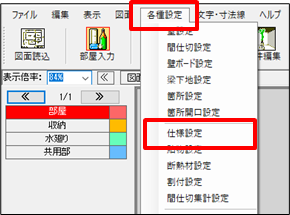

平兵衛くんでフトコロ高を計算するには、【割付設定】からスラブ高を設定します。

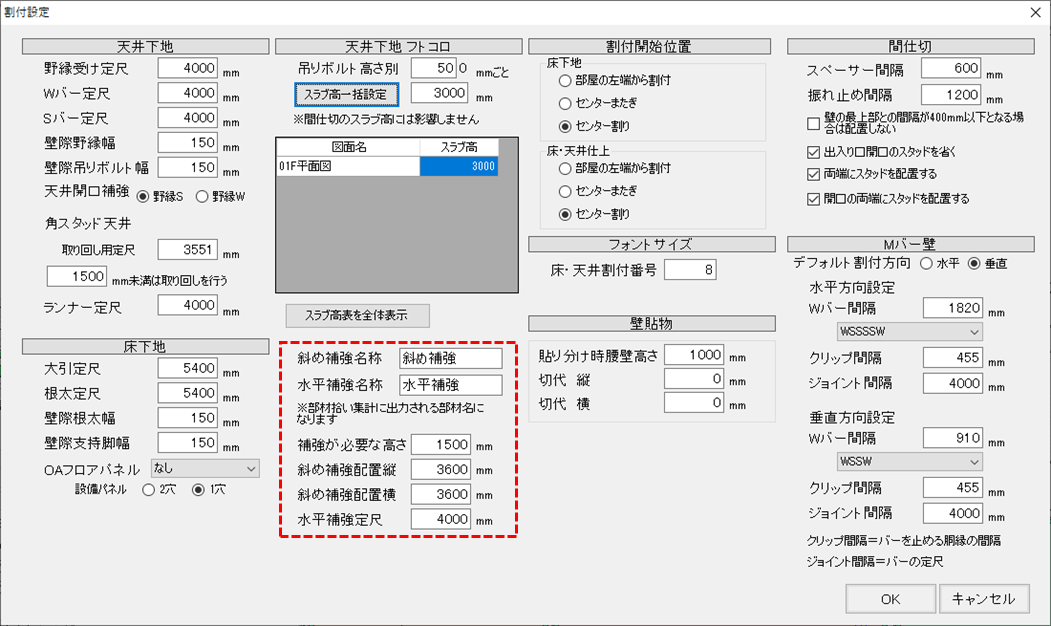

割付設定の[天井フトコロ]という項目の中に、図面名ごとにスラブ高を入力する欄があります。

スラブ高-部屋の天井高=フトコロ高として部屋ごとに計算を行います。

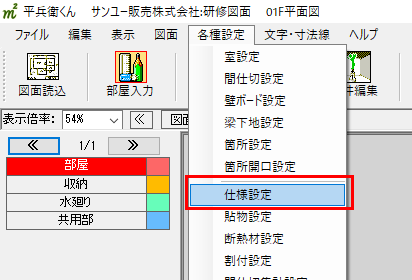

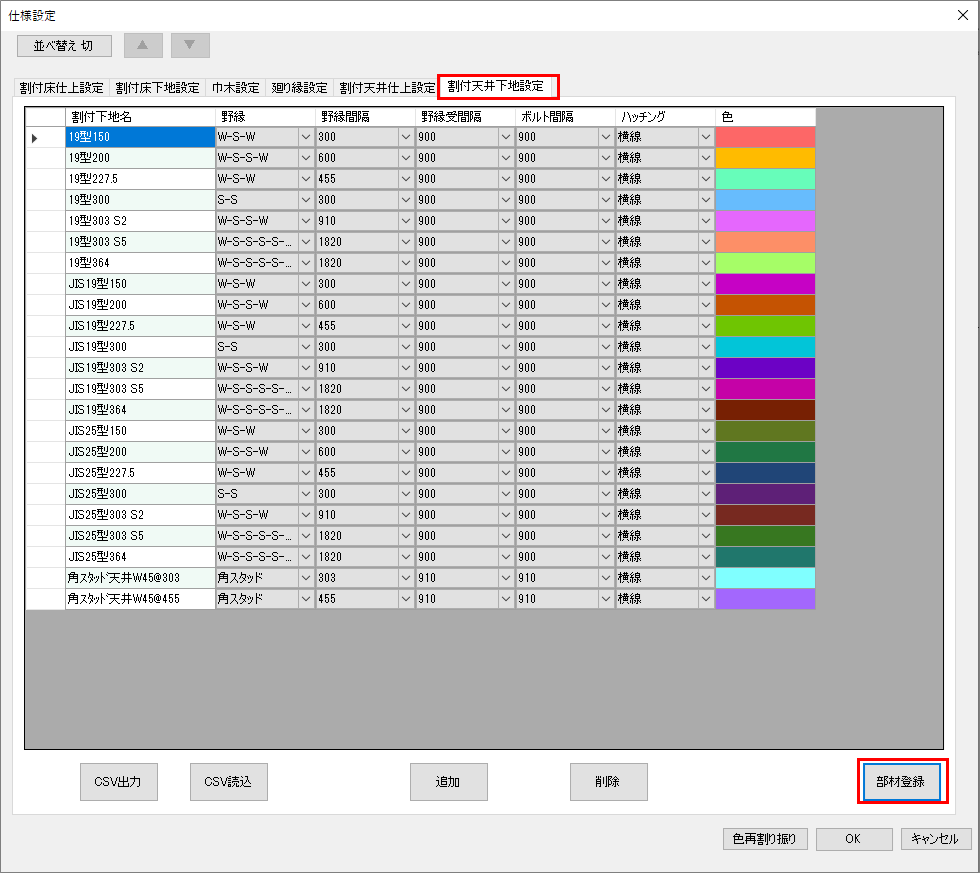

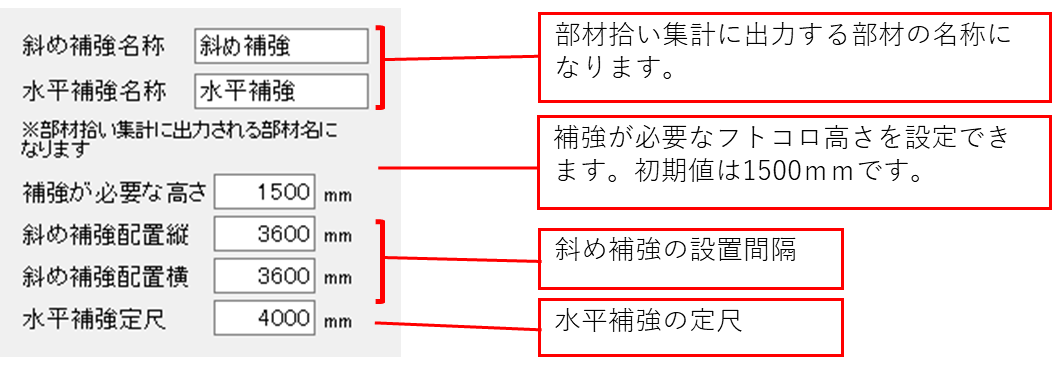

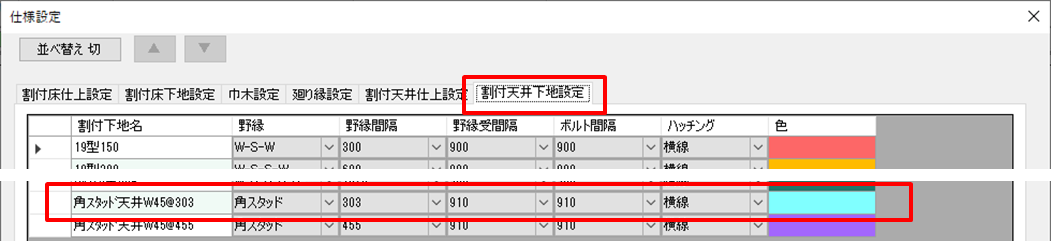

補強に関する設定

天井下地の補強に関する設定は、フトコロ入力欄の下側にあります。

初期設定では補強が必要なフトコロ高は1500mmとなっていますが、変更することも可能です。

補強の名称や定尺なども変更できます。

天井フトコロ設定に関する注意事項

※一部屋につき、懐高さは1種類で集計されます。

※勾配天井・天井張り分けには対応していません。

※[割付設定]の情報は次回作成する物件にも引き継がれます。

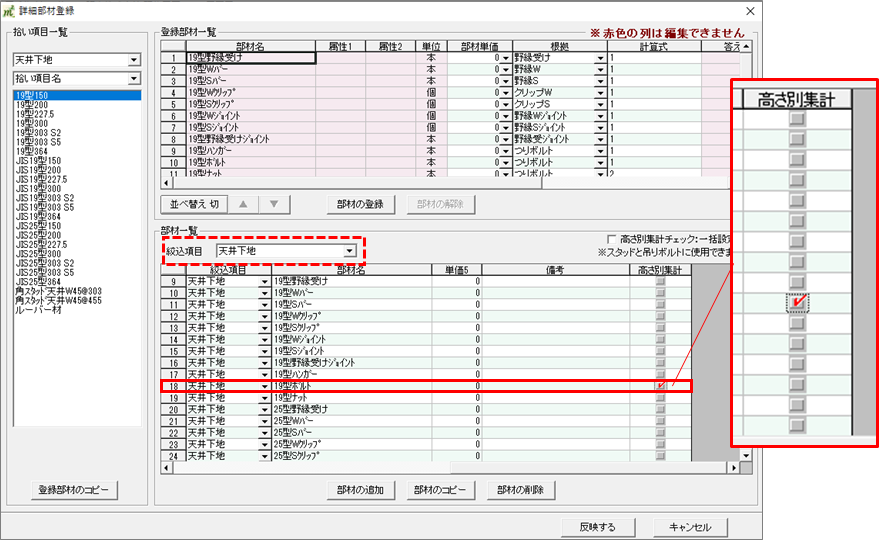

※高さ別集計している吊りボルトが集計されていないと、補強材は拾いだされません。

→吊りボルトの高さ別集計方法はこちらの記事を参照

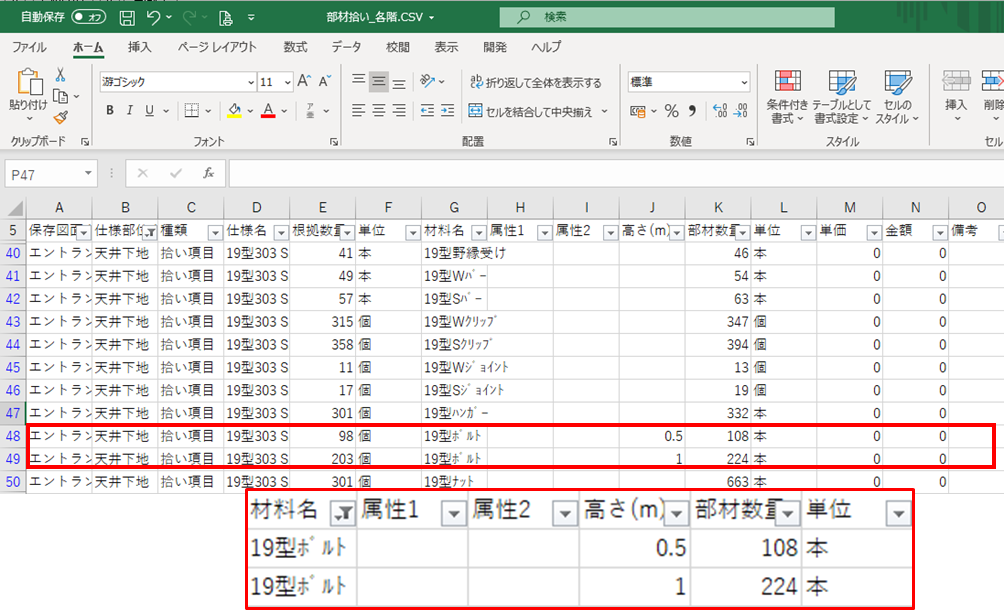

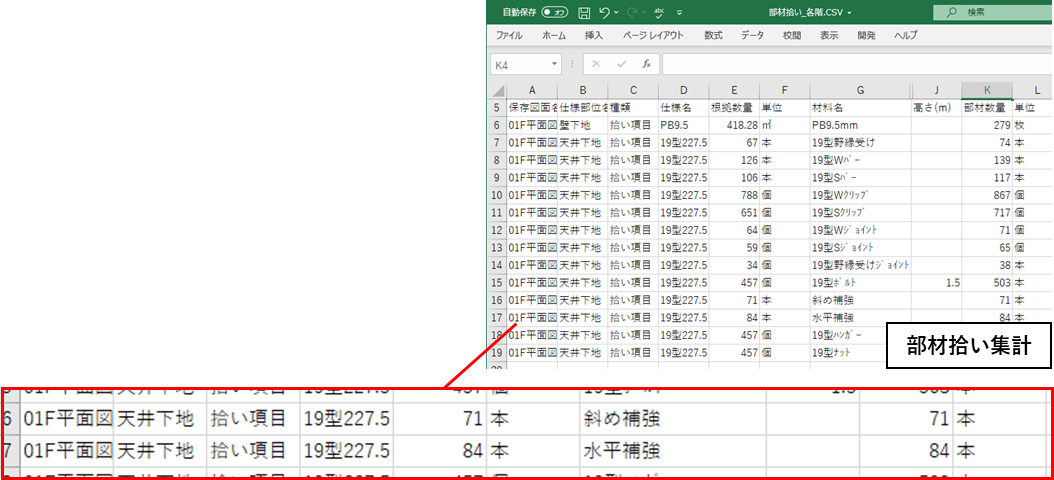

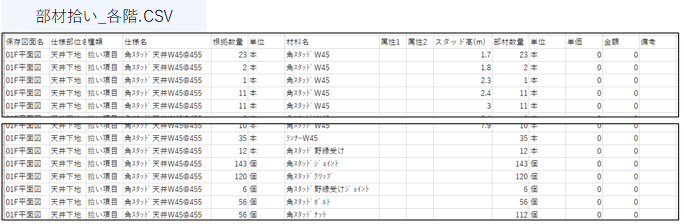

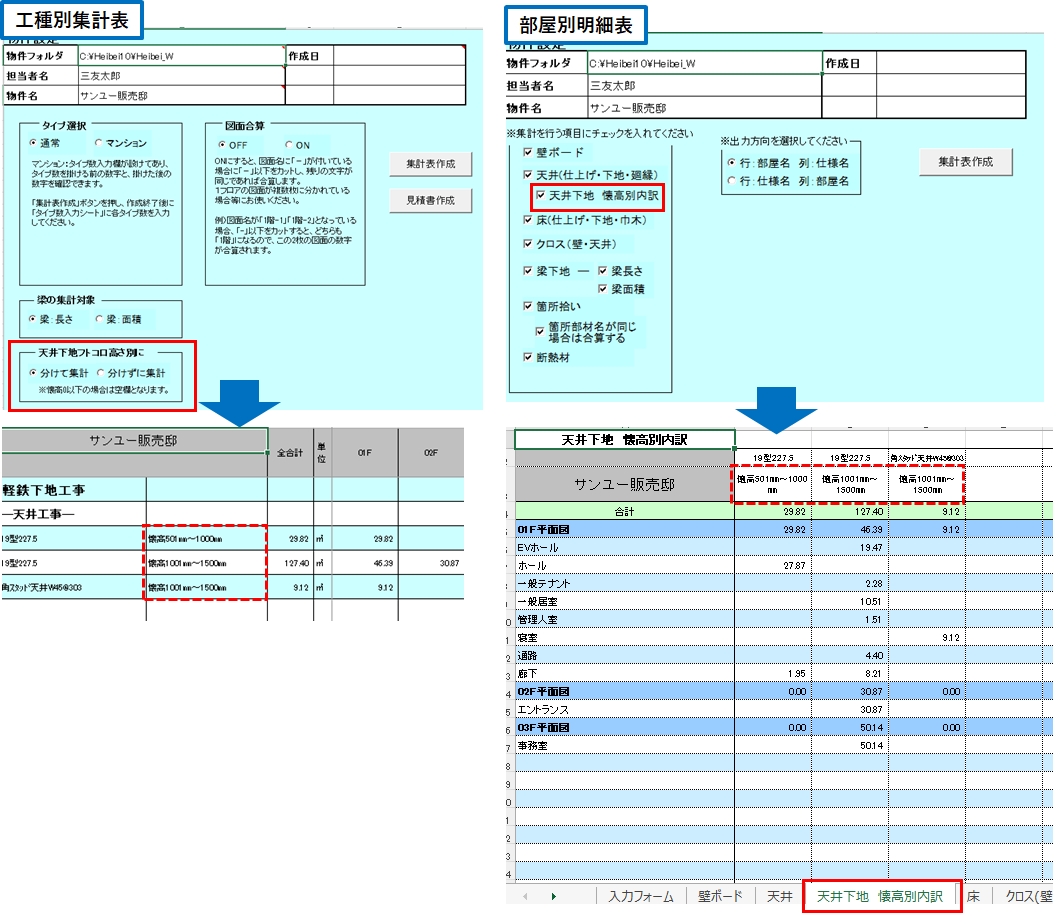

集計の見方

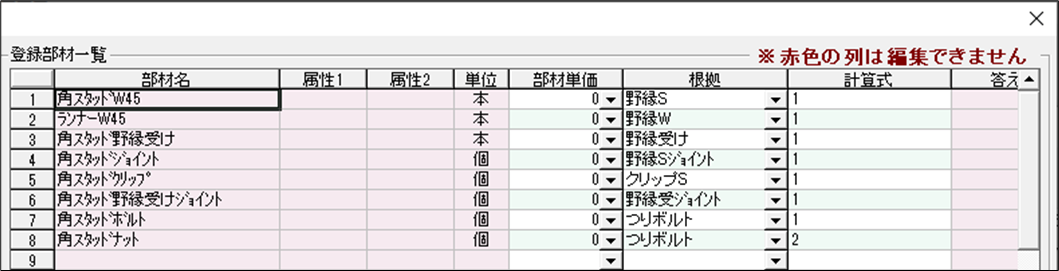

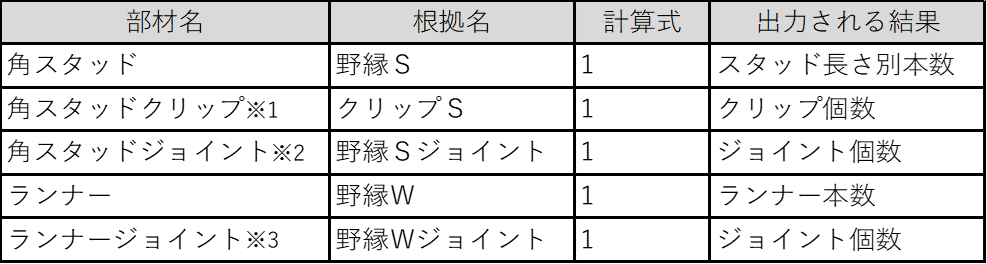

斜め補強・水平補強の結果は「部材拾い集計」に出力されます。

補足:斜め補強・水平補強の算出方法

補強の算出方法についてご説明します。

算出している本数の根拠について詳しく知りたい方はお読みください。

斜め補強算出方法

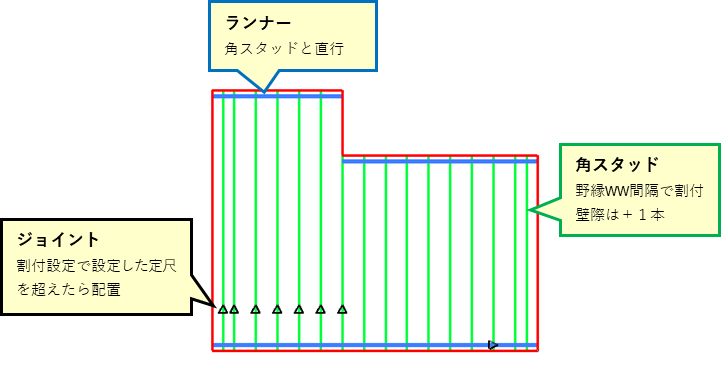

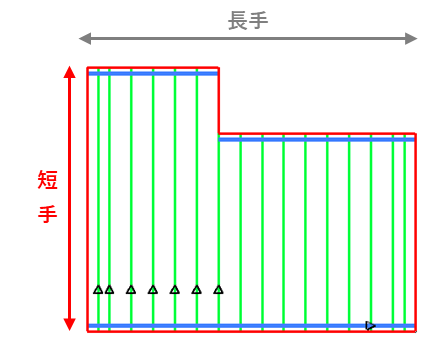

斜め補強配置縦・横で設定した間隔をもとに、算出された面積から割って必要箇所数を出力し、1箇所につき4本斜め補強を拾い出します。

例:1500mm以上のフトコロ高が、100㎡あった場合

3600mm×3600mmにつき1箇所補強が必要→3.6m×3.6m=12.96㎡

100㎡÷12.96㎡×4本=30.86…本 小数点以下切捨て→斜め補強30本

水平補強算出方法

野縁受けと同等の長さが必要なものとして算出されます。

野縁受け本数×野縁受けの定尺=水平補強が必要な長さ

水平補強が必要な長さ÷水平補強定尺=水平補強本数

例:野縁受け本数が74本の場合

74本×4m(野縁受け定尺)=296m(水平補強が必要な長さ)

296m÷4m(水平補強定尺)=水平補強74本

※野縁受けを使用されていない部屋の場合、水平補強は算出されません。

※野縁受けの定尺は[各種設定]→[割付設定]―天井下地画面で設定できます。

関連記事

【平兵衛くん】振れ止め・ブレース補強は拾えますか?(部材登録や箇所を使った設定方法)

【平兵衛くん10】吊りボルトを高さ別に集計する

【平兵衛くん10】天井下地のフトコロ高別集計

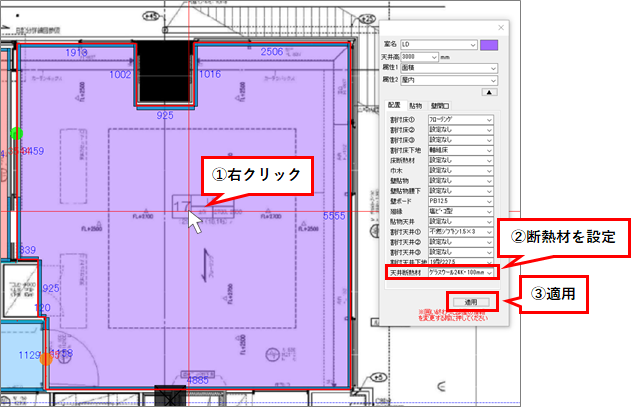

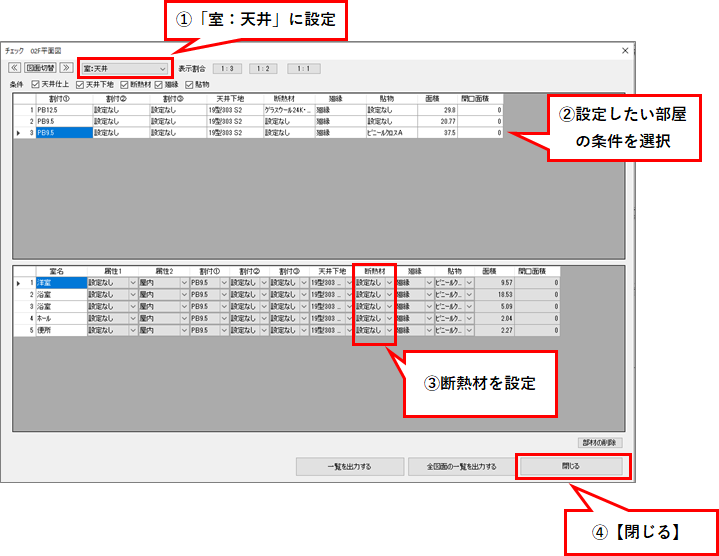

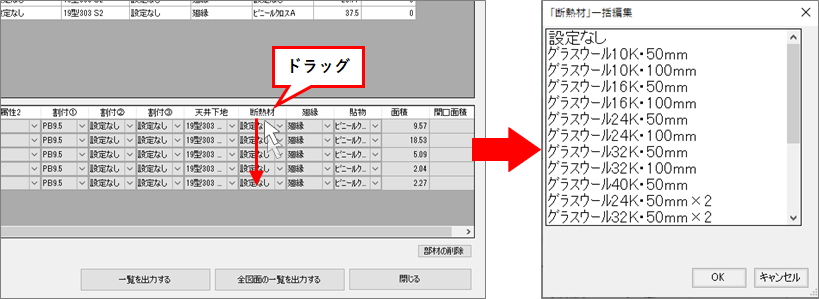

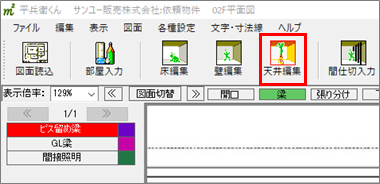

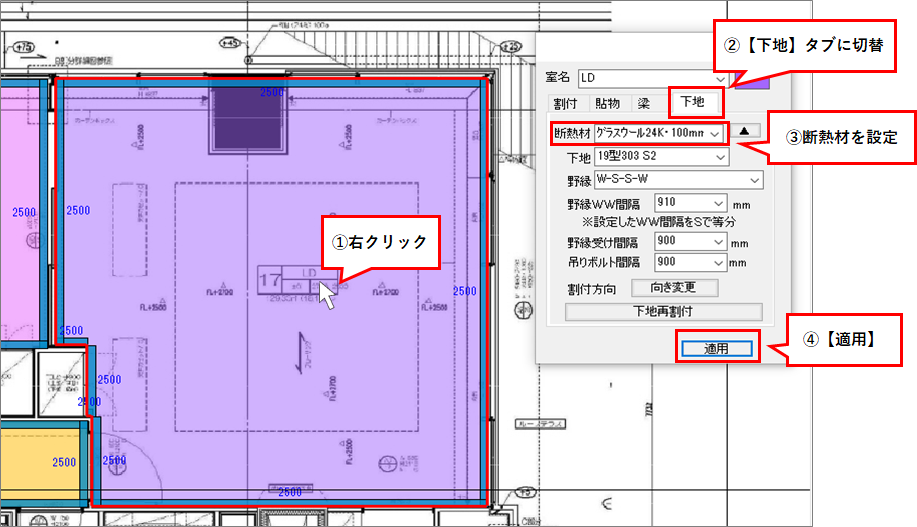

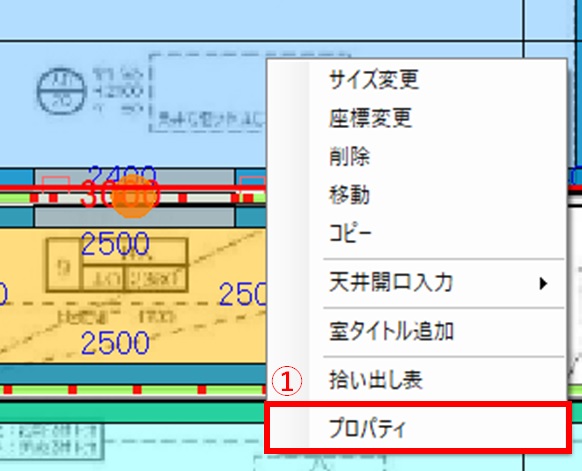

<室設定で天井の断熱材を設定し忘れたまま部屋を入力してしまいました。後から設定することはできますか?

<室設定で天井の断熱材を設定し忘れたまま部屋を入力してしまいました。後から設定することはできますか?