【建築用語 屋根の種類】

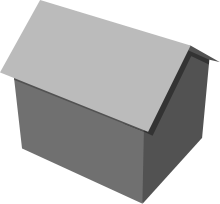

◇切妻屋根◇

【形状】

本を伏せたような形の屋根の両端の山形部分。

【切妻の語源・由来】

「妻」は「端(つま)」の意味で着物の「褄(つま)」などと同源

屋根の妻(端)を切った形ということからきている。

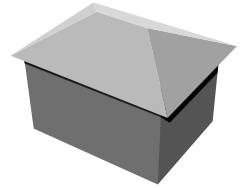

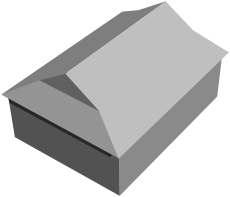

◇寄棟屋根◇

【形状】

典型的な構成の寄棟屋根の造りは四方向に勾配に持ち、

長方形の平面で妻側の三角形の屋根を平側の台形の屋根からなる。

複数の寄棟が組み合わされて複雑な形状の屋根が作られることもある。

【寄棟の語源・由来】

世界各地の住宅などでみられる一般的な屋根の造り。

東日本に多く見られ、古代には東屋(あずまや)と呼ばれた。

◇陸屋根(ろくやね)◇

【形状】

傾斜のない平面状の屋根のこと。

外観はキューブ状になっている。

平屋根(ひらやね)ともいわれている

【陸屋根の語源・由来】

鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造りでよく採用されます。

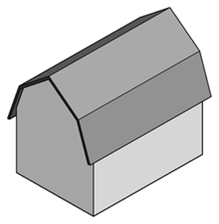

◇ギャンブレル屋根◇

【形状】

ヨーロッパや北米の伝統的な屋根形状として代表的な種類の一つ。

切妻屋根の勾配が途中から急勾配になっていて

将棋の駒のような形になっている。

【ギャンブレルの語源・由来】

もともとは牛舎の2階に干し草を収納する目的のために

真ん中に柱を使わずに屋根組を支えるように設計されています。

腰折屋根とも訳されています。

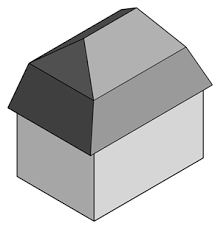

◇マンサード屋根◇

【形状】

ギャンブレル屋根は切妻の2段階勾配と違い

寄棟の2段階勾配となっている。

【マンサードの語源・由来】

17世紀にフランスの建築家フランソワ・マンサール氏により

考案されてといわれています。

小屋裏空間を利用しやすくするように設計されています。

ドーマー窓を設けて、小屋裏部屋として利用することが多いです。

◇入母屋造◇

【形状】

上部部分は切妻造になっており、下部部分は寄棟造となる構造をもつ。

【入母屋造の語源・由来】

古くは弥生時代から日本建築ではよく見られる屋根です。

入りこんだ母屋というところから入母屋と呼ばれるようになった。

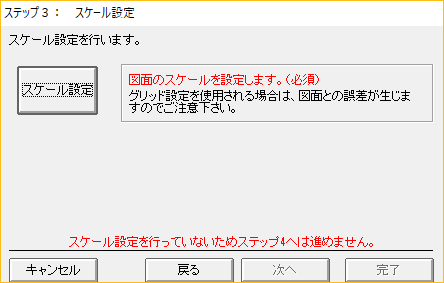

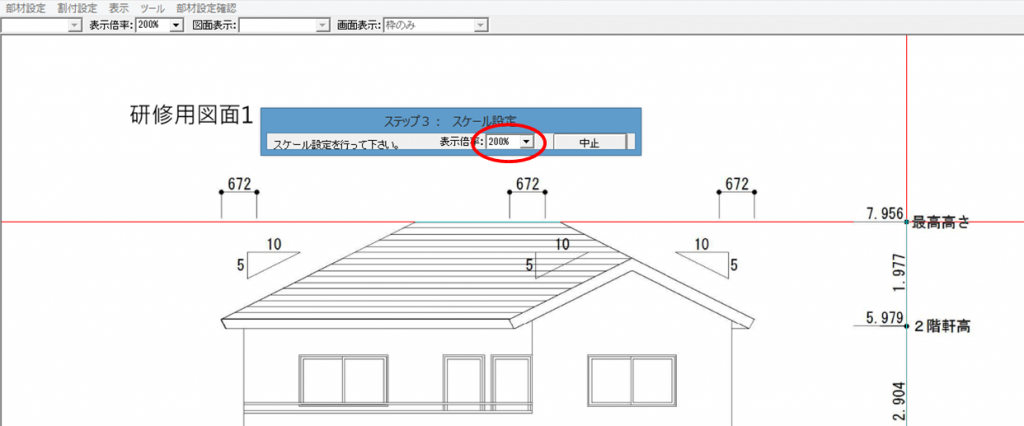

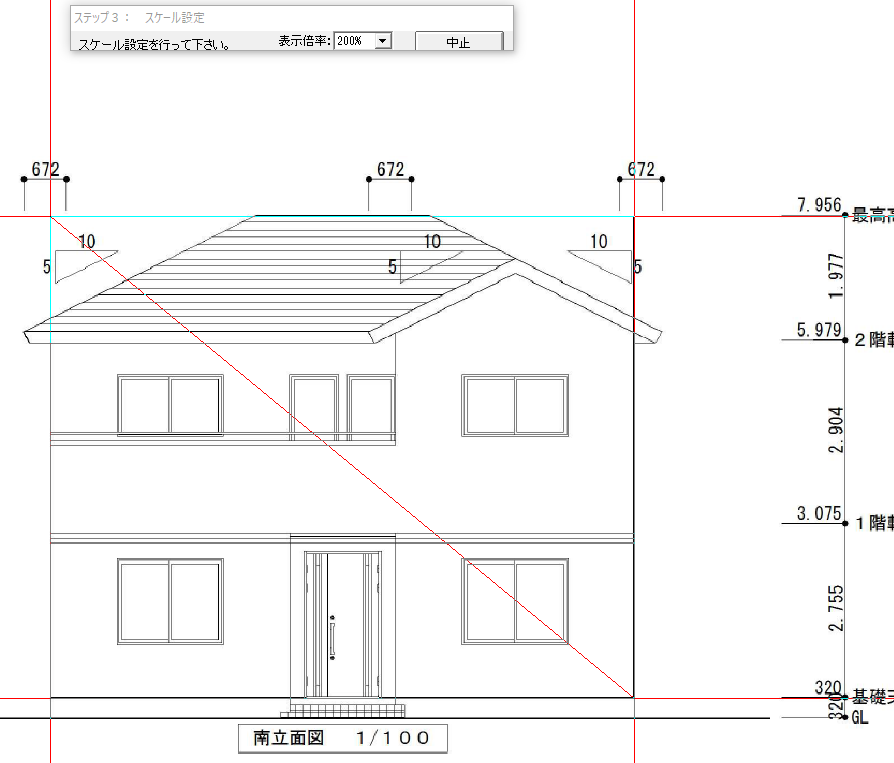

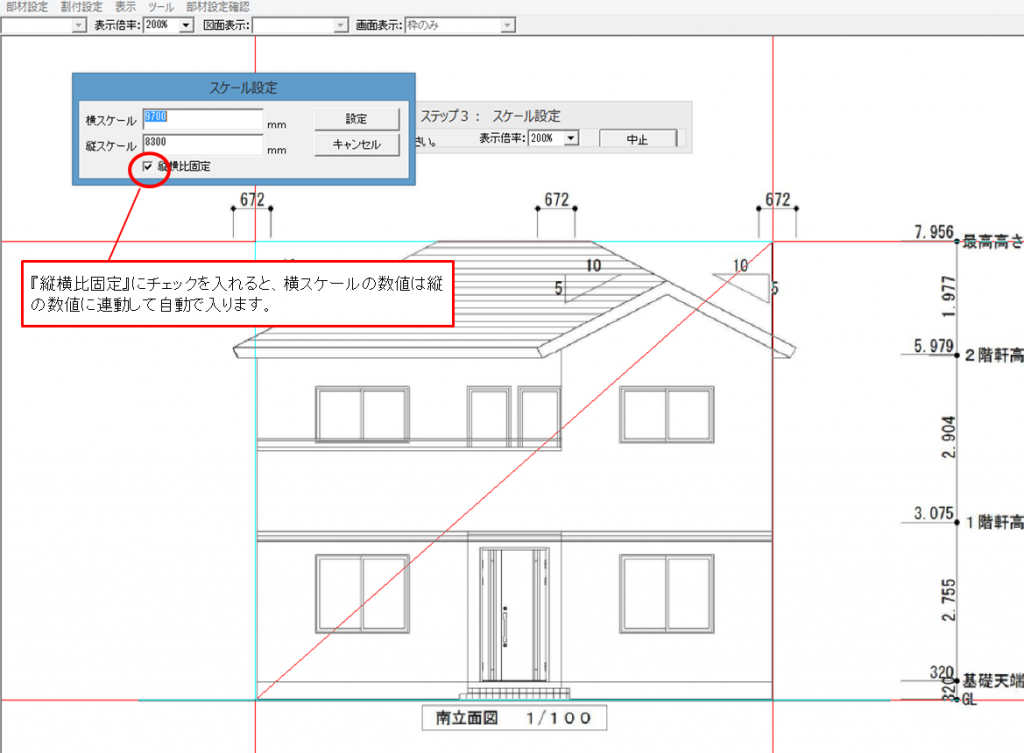

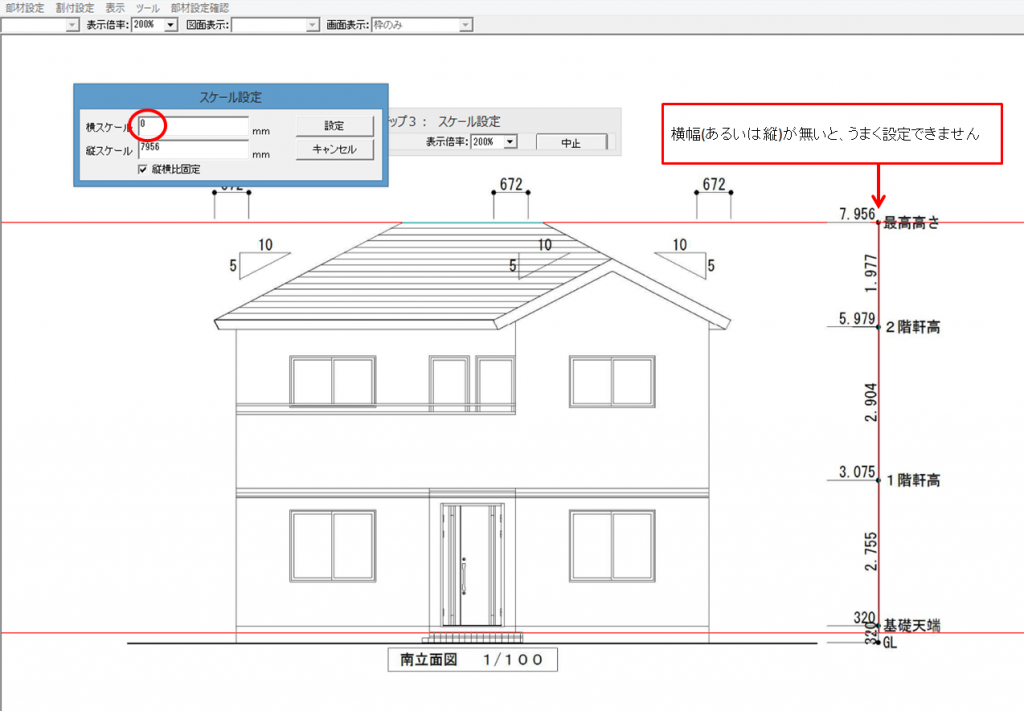

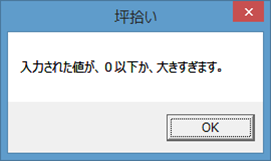

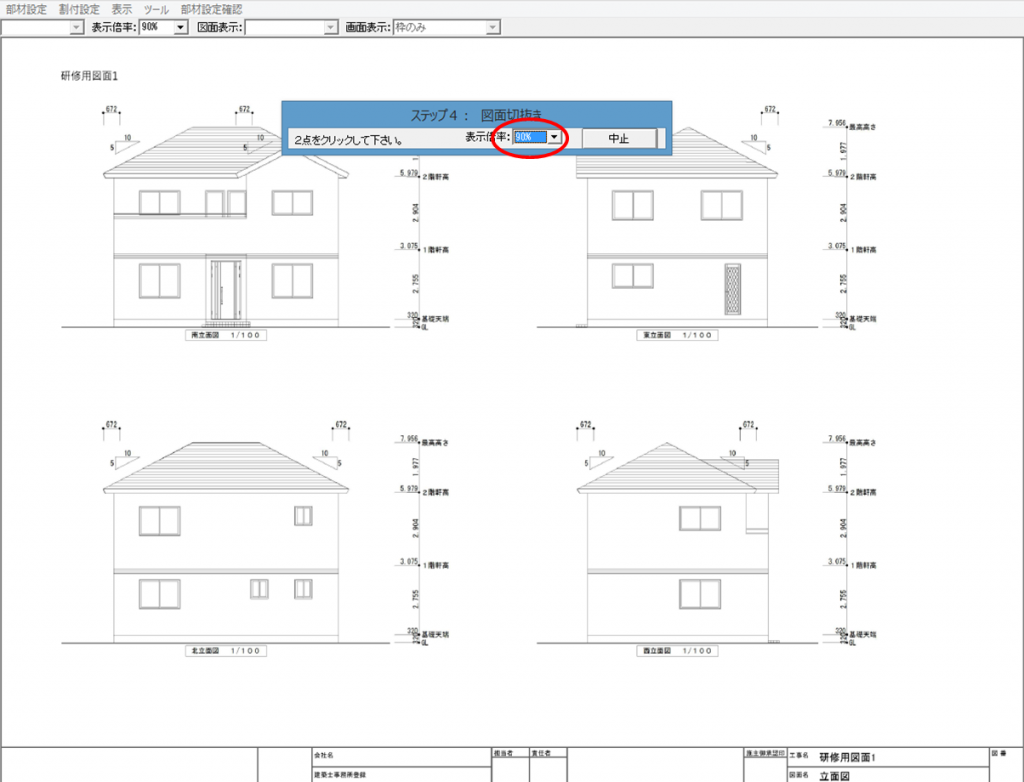

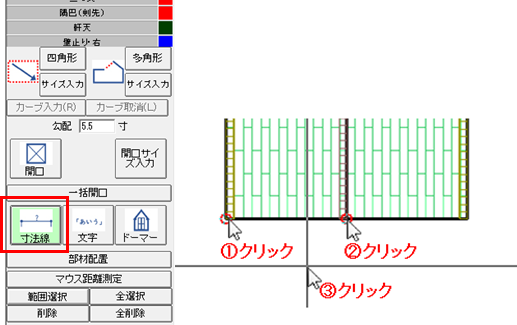

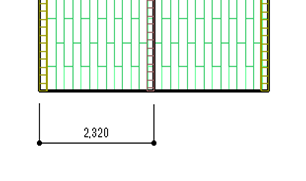

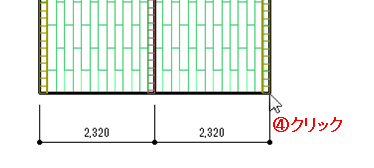

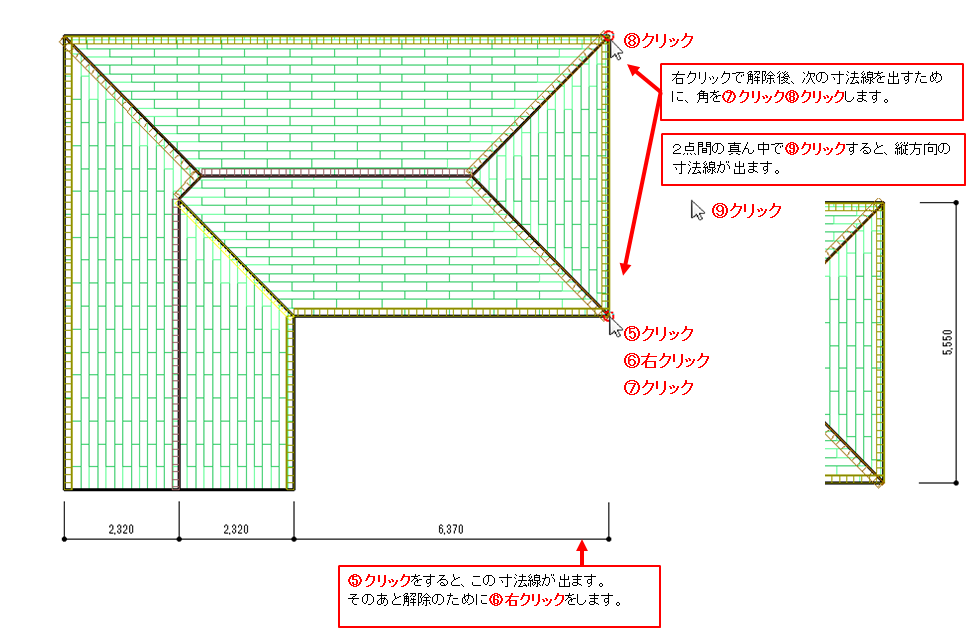

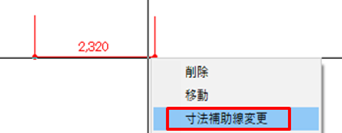

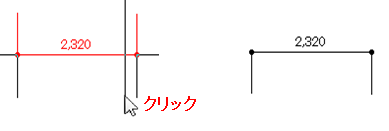

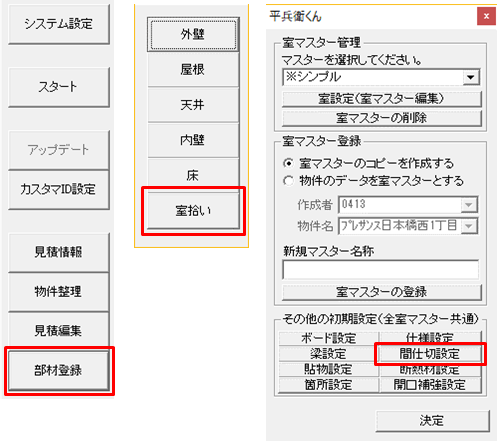

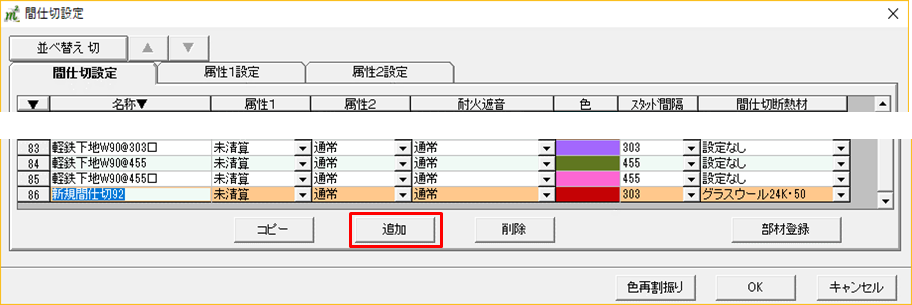

スケール設定方法の操作を忘れてしまったので教えてほしいです。

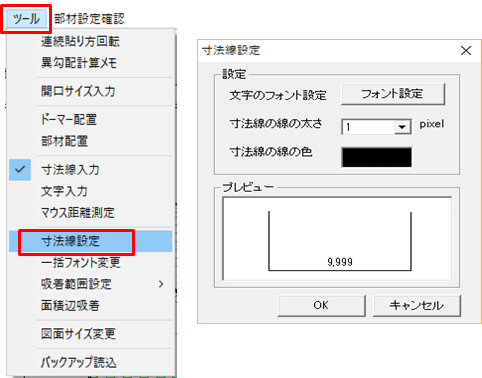

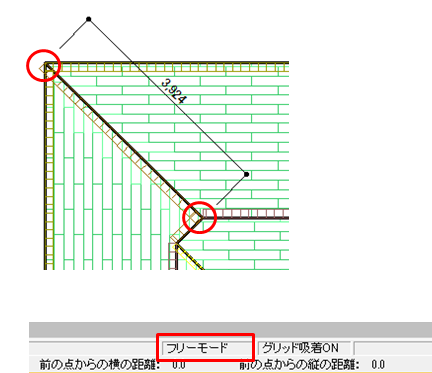

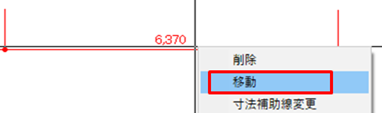

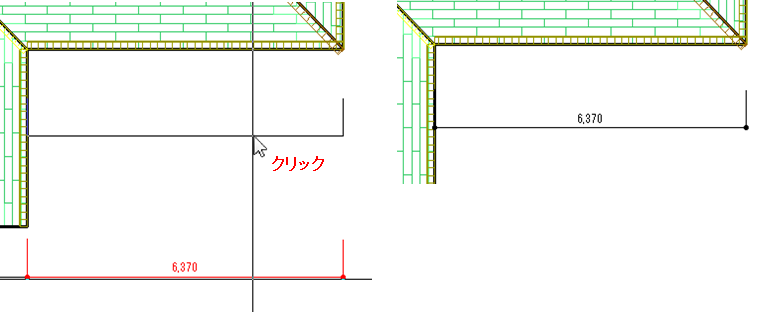

スケール設定方法の操作を忘れてしまったので教えてほしいです。 はい、スケール設定のポイントをお伝えしながらご説明いたします。

はい、スケール設定のポイントをお伝えしながらご説明いたします。